「妊娠SOS相談事業について」(2025.3.19子ども未来局)

2025.04.02

「妊娠SOS相談事業について」(2025.3.19子ども未来局)

(1) 令和6年度の相談実績について

・わが会派では、2021年第3回定例会の代表質問以降、予期せぬ妊娠や妊娠に不安を抱えた方への相談体制の必要性について質問してきた。

今年度令和6年度から、にんしんSOSほっかいどうサポートセンターが北海道と札幌市の共同事業として開始され、わが会派が訴えてきた課題について、理解し対応いただいたものと認識している。

・予期せぬ妊娠や、妊娠に不安を抱える方は、誰にも相談できないまま週数が経過し、妊婦健診を受けないまま飛び込み出産となることがあります。また、頼れる人がいないことから、仕事や居場所を探して、道内各地を転々とするなど、大変危機的な状態に陥っている場合が少なくないため、本市においても北海道との連携を視野に入れた取り組みが大変重要と考えます。

質問1:妊娠SOS相談事業における令和6年度の相談実績について伺います。

答弁

・札幌市は令和6年度から北海道と共同でにんしんSOS北海道サポートセンターの運営を開始し、予期せぬ妊娠に関する24時間対応の相談と居場所支援を開始した。

・今年2月末時点の実績として、相談件数は延べ3,763件であり、電話やLINEによる匿名相談が多い。また、月に約30件程度、利用者の滞在先へのアウトリーチや医療機関への同行支援等を実施しており、相談内容やニーズに合わせた対応を行っている。

・居場所支援は、9人の実利用者がおり、滞在期間は利用者の主訴や課題により異なるが、数か月間滞在された方のいる。そのため2部屋用意した居場所が常に満床となり、非常にニーズの高い事業であると認識。

(2) 居場所支援の利用者の状況と課題について

・実際の相談状況については、理解した。

居場所支援をされる方から伺ったところ、相談は全道から月平均で300件で今年

1月には400件の相談があり、中には小中学生からの相談もあり、 一人が数回に

わたりLINEや電話で連絡してくることも多くあると聞く。

・こどもの虐待による死亡事例等の検証結果の第20次報告においても、心中以外の虐待死事例において、主たる加害者が実母の割合は約4割を占め、心理的・精神的問題をみると、「養育能力の低さ」が27.3%と最も多く、次いで「育児不安」が20.0%であり、過去15年間の総数においても同様の傾向であると報告されている。

・実母が、このような「養育能力の低さ」や「育児不安」という問題を抱えている場合、育児に係る知識の付与、手技の指導などの支援だけではなく、母親支援という概念を超えて、「ひとりの人間」としての支援の重要性が指摘されているところです。

・妊娠によって精神的、経済的、社会的に困難な状況に陥る女性の背景には、貧困、家

庭内の複雑な事情、パートナ―からのDV、市民文化局で取り上げた悪質ホスト等に関

連した性産業への従事と性感染症罹患、精神疾患、知的障害、社会からの孤立等の問

題が複雑に絡み合っていると言われている。

・特に居場所支援においては、指摘されているような個別性の高い支援を妊娠期から

行う必要があると認識します。

質問2:妊娠SOS相談事業の居場所支援の利用者の状況と、その課題について、伺います。

答弁

・居場所支援とは、専門職による相談等を受けられる緊急一時的な施設における支援

である。利用者は妊娠や育児への不安を抱えているだけではなく、経済的困窮、親族等の支援が得られにくい等、複雑な背景をもっており、住まいや食事など生活に困難を抱えている場合が多い。

・そのため、妊婦の不安や困りごとを丁寧に聞き取り、妊婦健診の受診支援や養育の意志に合わせた出産に向けた準備だけでなはなく、居場所や食事の提供などの生活支援等、その人に寄り添った支援が求められている。

・このように利用者の相談は、複雑かつ困難であり、短期間での解決は難しいことも多く、自立に向けた中長期」的な視点での支援のために、質的にも量的にも充実した体制整備が必要であると認識。

(3) 令和7年度の取組について

・複雑な背景を持つ妊婦への支援には、専門性とともに、その人の状況に応じた支援と連携が必要であると理解した。

・令和5年第1回定例市議会 予算特別委員会における居場所支援の重要性について

の質問に対し、現状やニーズを把握し、必要な体制について早急に検討していく必要があると認識していると回答を得たところ。

・先ほどの答弁において、妊娠SOS相談窓口の利用者は大変多いことがわかった。

この状況では、2部屋用意した居場所支援が常に満床で、緊急的な相談者への対応が

難しい状況も起こるのでは。

・国においては、家庭生活に困難を抱える特定妊婦や出産後の母と子等を支援するた

めの「妊産婦等生活援助事業」が令和6年4月に児童虐待防止対策等総合支援事業費

補助金に新設されるなど、支援の拡充を求める動きがあると認識している。

・この事業は、妊娠葛藤相談やこどもの養育相談、居場所支援だけではなく、利用者の

状態に応じた支援計画の策定、自立に向けた相談等の支援も行うものとされている。

・特定妊婦や出産後の母と子等への支援は喫緊の課題であるにも関わらず、ニーズを

充足できていない現状に対し、本市の考えが問われている。

質問3:令和6年度の事業の実績を踏まえて、

令和7年度に向けてどのように取り組んでいくのか伺います。

答弁

・妊娠後の生活を自立して行えるよう、妊娠期からの支援を行っていくことの必要性は、本市としても認識しており、にんしんSOSほっかいどうサポートセンターは令和7年度は国の「妊産婦等生活援助事業」を活用し実施する予定。

・内容としては、中長期的な支援を継続できるよう、居場所支援の部屋を2部屋から4部屋に増やし、退所後も親子が地域で自立した生活を送れるよう、妊産婦の特性に配慮して就労支援機関との連携や福祉サービスの調整などの支援を拡充していく。

・妊娠に不安を抱える方の支援体制については、引き続き北海道と連携し、今後の相談実績や居場所支援の利用状況を注視しながら、対象者のニーズにあった取組となるよう引き続き検討してまいる。

要望

・今年度1月末までの2部屋での居場所支援の稼働日数は576日と聞きました。

ほとんど空部屋になることがなかったことから4部屋に増えることで、より緊急的な女性の居場所となることができると考える。

・一方、居場所支援の5人の職員は病院や役所、弁護士などへの手続きなどの同行支援では、1月までに332件対応されており、札幌はじめ全道に居住する対象者の出産後も親子がどう生きるかを切れ目なく支援をされている様子が理解できましたが、4部屋になった際に、はたして、この人数で、同様の支援対応ができるとは思えない。

是非、居場所職員の増員を求めます。

・令和7年度については、国は「妊産婦等生活援助事業」として家庭環境に困難を抱える特定妊婦や出産後の母子に対して自立支援を含めた支援を行うとして、国が1/2、北海道と札幌市が1/4の補助割合となること。

・ 答弁では、中長期的なニーズにも対応できるよう、居場所支援の部屋数を2部屋から4部屋に増やし、同行支援のほか、就労支援や福祉サービスの調整などの支援も拡充していくとのこと、期待します。

・自立支援においては、出産後は居場所支援の部屋に戻ることなく、本人の希望等に基づき、母子の自立を支援する母子生活支援施設に入所することもあると聞いており、子どもとの新しい人生を踏み出すことになる。

・予期せぬ妊娠をした方や、妊娠に不安を抱えた方が、今以上に、早期に相談につながり、必要な支援を受けられるよう、妊娠期から切れ目のない支援の充実に努めていただくよう要望する。

「困難女性支援に伴う悪質ホスト対策について」(2025.3.17 市民文化局)

2025.04.02

2024年決算特別委員会に続き質問を行いました。

「困難女性支援に伴う悪質ホスト対策について」

(1)支援調整会議の実務者会議の開催状況について

・昨年令和6年3定決算特別委員会で、困難を抱える女性の支援について、困難女性支援法に定める支援調整会議の開催状況について伺い、令和6年度中には、個別のテーマを設け、より具体的・専門的な支援について検討を行う実務者会議を開催し、今後の支援につなげていくとの答弁をいただいた。

・また、今社会問題にもなっている「悪質ホスト」の問題についても、この支援調整会議の場を活用して、前向きに検討していただけたのではないかと期待しているところです。

質問1:今年度開催された実務者会議の実施状況と、その中でどのような検討がされてきたのか、伺う。

【答弁】

・9月の代表者会議に続き、より細かなテーマを定め、実務者会議を3回開催し

た。そのうち2回は、それぞれの窓口で対応していて、顔を合わせることが少

ない区役所母子4・婦人相談員、民間支援団体などの相談員が出席し、より幅広い知識が必要な障がい者や高齢者からの相談について専門家を交えながら情報交換を行った。

・残り1回は、悪質ホストについて、庁舎関係課や民間支援団体など計6機関が出席し、被害の自覚がない女性の事例や被害の現状、風俗営業法の改正への動きなどについての情報共有を行った。

・いずれの回も、出席者からは相談員同志の顔の見える関係づくりができ、それぞれが持つ支援情報などを詳しく知ることができたため、今後も継続的な開催を望む声があり、非常に有意義な場となった。

(2)悪質ホスト対策の具体的取り組みについて

・様々な課題に沿ったテーマで、困難を抱える女性の支援について検討されていることがわかった。今後も引き続き、関係機関や民間支援団体と分野横断的に連携・協働し対策を行っていただきたい。

・前回の決特でも「悪質ホスト」への対策について、困難を抱える女性への支援の一つとして、対応していただきたいと要望したところ、実務者会議にて、「悪質ホスト」についても議論が行われたとのことでした。

・つい最近の報道によると、ススキノのホストクラブで女性客に売掛金(ツケ)を求め、返済を目的に性風俗店で勤務させた違法あっせん事件では、全国的に延べ1万人以上の女性を風俗店に、まるで派遣会社のような組織系統で違法あっせんを繰り返したスカウトグループ代表が逮捕されましたが、北海道警察は「被害は氷山の一角」と警戒を強めていると聞きます。

・先日、北海道警察生活安全部風俗繁華街対策担当の方に伺ったところ、ホストクラブの売掛金に関する相談は2021年11件、2022年24件、2023年41件、2024年には48件となり、確実に増加しているものの、ホストは恋愛感情を利用し女

性客に高額な売掛金や立替金を抱えさせるために、捜査関係者は「女性が被害を

自覚するのは難しく、相談に訪れるケースはごく一部」とのことでした。

・昨年7月警察庁では「悪質ホストクラブ対策検討会」が設置され、12月まで計

5回にわたり開催され、被害者支援団体や繁華街の事業経営者、関係省庁等から広くヒアリングを実施し、それをもとに精力的な議論がされ、12月に議論とあるべき規制の方向性が取りまとめられた。

・その規制の方向性としては、売掛金、立替金等の蓄積の防止策や悪質な取立ての防止策 また、売春、性風俗店勤務等のあっせんへの対応の規制、そして悪質な営業を営む者の処罰やその排除の在り方が求められた。

・そして、つい先日3月7日に政府は、悪質ホストクラブへの対応を盛り込んだ風俗営業法の改正を閣議決定し、匿名・流動型犯罪グループ(通称トクリュウ)の関与も指摘されている中で、坂井国家公安委員長は「女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルだ」と述べ、早期の成立を求めています。

・被害者増加を受け、今後、警察庁、北海道警察、中央警察署においては、引き続きあらゆる法令を駆使して、悪質ホストクラブを厳しく取り締まり、速やかに実質的な措置が講じられることを期待する。

・しかし、法規制だけでの対策では、悪質な店側が網をかいくぐり、いたちごっことなることも考えられ、孤独を感じる女性のつながった先が悪質ホストでマインドコントロールされ「ここだけが居場所」と思い込み、オシ活から離れられない場合もあるため、規制強化に加えて女性を適切な支援につなげる行政や民間のサポートも必要です。

・対策が少しずつ動き始めていますが、女性が被害に遭わないためにも、行政として相談窓口等の周知や啓発は今まで以上に必要と考える。

質問2:札幌市としては悪質ホスト問題に関し、決特以降、具体的にどのような連携や取組を行ったのか、また今後どのような取組を行っていくのか、伺う。

【答弁】

・犯罪被害者、消費者トラブル、若年女性支援を担当する庁内関係課にて、問題意識の共有や対応可能な取組について意見交換を行ったほか、支援調整会議の実務者会議の開催、警察との情報交換も行った。

・意見交換などの場においては、行政として、被害者やその家族等に対して、相談窓口の周知啓発に取り組むことが重要であると改めて認識し、まずは相談窓口の情報を札幌市HPへ掲載したところ。

・また、今後は、デザインに工夫をこらして作成した啓発チラシを活用するなど、関係機関などと連携し、周知啓発に努めてまいりたい。

要望

・首都圏で放映されたNHK報道特集では春休みに向けて、悪質ホストクラブトラブルや低年齢化する路上売春が取り上げられていた。

・いまだに風俗店求人の横浜や野田ナンバー大型LEDアドトラックは札幌駅前から中島公園までを頻繁に通行しており、ホストクラブの大型看板は目に余る状況で、景観審議会での検討や、条例によ る規制も考えなければならない。

・今回作成されたチラシはなかなかインパクトのあるもので、相談窓口として

#9110警察相談専用電話、ホストクラブとの契約など消費者トラブルには札幌市消費者センターや消費者ホットライン188(いやや)、法的トラブルには法テラスが掲載されています。

・また、LINEで悩みを聞いてほしい人には「札幌市困難を抱える若年女性支援LINK」

や「札幌市女性のための相談窓口」のQRコードが貼られ、24時間相談することができ、まさに支援調整会議での連携が活かされています。

・先に「消費者行政の充実強化」について質問しましたが、悪質ホストクラブが介在する女性へのトラブルも消費者トラブルそのものの社会問題と言えます。

・チラシを関係者に見てもらいましたが、被害に逢う10代20代の若年女性には高額請求とはいくらぐらい?とか、支払いを強要されたとは?では言葉がむつかしいのではとの意見もありましたので、次回参考にしていただければ幸いです。

・是非、このチラシを基に、繁華街のビルに掲示できるポスターやトイレの個室に貼れるシールの作成も進めていただき、多くの人の目に届くようにしていかなくてはならない。

・そして、何より必要なのは、彼女たちの居場所であり、ここは子ども未来局の困難を抱える若年女性支援LINKや民間シェルター女のスペース・おんなど札幌にある財産と連携して進めていただきたい。

・そして札幌市が悪質ホストクラブ商法は、許さない!という気概を示し、支援調整会議を中心に民間団体や地域関係団体を巻き込んで、生きずらい女性たちへの様々な支援を一層充実することを求めます。

「困難女性支援に伴う悪質ホスト対策について」

(1)支援調整会議の実務者会議の開催状況について

・昨年令和6年3定決算特別委員会で、困難を抱える女性の支援について、困難女性支援法に定める支援調整会議の開催状況について伺い、令和6年度中には、個別のテーマを設け、より具体的・専門的な支援について検討を行う実務者会議を開催し、今後の支援につなげていくとの答弁をいただいた。

・また、今社会問題にもなっている「悪質ホスト」の問題についても、この支援調整会議の場を活用して、前向きに検討していただけたのではないかと期待しているところです。

質問1:今年度開催された実務者会議の実施状況と、その中でどのような検討がされてきたのか、伺う。

【答弁】

・9月の代表者会議に続き、より細かなテーマを定め、実務者会議を3回開催し

た。そのうち2回は、それぞれの窓口で対応していて、顔を合わせることが少

ない区役所母子4・婦人相談員、民間支援団体などの相談員が出席し、より幅広い知識が必要な障がい者や高齢者からの相談について専門家を交えながら情報交換を行った。

・残り1回は、悪質ホストについて、庁舎関係課や民間支援団体など計6機関が出席し、被害の自覚がない女性の事例や被害の現状、風俗営業法の改正への動きなどについての情報共有を行った。

・いずれの回も、出席者からは相談員同志の顔の見える関係づくりができ、それぞれが持つ支援情報などを詳しく知ることができたため、今後も継続的な開催を望む声があり、非常に有意義な場となった。

(2)悪質ホスト対策の具体的取り組みについて

・様々な課題に沿ったテーマで、困難を抱える女性の支援について検討されていることがわかった。今後も引き続き、関係機関や民間支援団体と分野横断的に連携・協働し対策を行っていただきたい。

・前回の決特でも「悪質ホスト」への対策について、困難を抱える女性への支援の一つとして、対応していただきたいと要望したところ、実務者会議にて、「悪質ホスト」についても議論が行われたとのことでした。

・つい最近の報道によると、ススキノのホストクラブで女性客に売掛金(ツケ)を求め、返済を目的に性風俗店で勤務させた違法あっせん事件では、全国的に延べ1万人以上の女性を風俗店に、まるで派遣会社のような組織系統で違法あっせんを繰り返したスカウトグループ代表が逮捕されましたが、北海道警察は「被害は氷山の一角」と警戒を強めていると聞きます。

・先日、北海道警察生活安全部風俗繁華街対策担当の方に伺ったところ、ホストクラブの売掛金に関する相談は2021年11件、2022年24件、2023年41件、2024年には48件となり、確実に増加しているものの、ホストは恋愛感情を利用し女

性客に高額な売掛金や立替金を抱えさせるために、捜査関係者は「女性が被害を

自覚するのは難しく、相談に訪れるケースはごく一部」とのことでした。

・昨年7月警察庁では「悪質ホストクラブ対策検討会」が設置され、12月まで計

5回にわたり開催され、被害者支援団体や繁華街の事業経営者、関係省庁等から広くヒアリングを実施し、それをもとに精力的な議論がされ、12月に議論とあるべき規制の方向性が取りまとめられた。

・その規制の方向性としては、売掛金、立替金等の蓄積の防止策や悪質な取立ての防止策 また、売春、性風俗店勤務等のあっせんへの対応の規制、そして悪質な営業を営む者の処罰やその排除の在り方が求められた。

・そして、つい先日3月7日に政府は、悪質ホストクラブへの対応を盛り込んだ風俗営業法の改正を閣議決定し、匿名・流動型犯罪グループ(通称トクリュウ)の関与も指摘されている中で、坂井国家公安委員長は「女性を徹底的に搾取する卑劣なビジネスモデルだ」と述べ、早期の成立を求めています。

・被害者増加を受け、今後、警察庁、北海道警察、中央警察署においては、引き続きあらゆる法令を駆使して、悪質ホストクラブを厳しく取り締まり、速やかに実質的な措置が講じられることを期待する。

・しかし、法規制だけでの対策では、悪質な店側が網をかいくぐり、いたちごっことなることも考えられ、孤独を感じる女性のつながった先が悪質ホストでマインドコントロールされ「ここだけが居場所」と思い込み、オシ活から離れられない場合もあるため、規制強化に加えて女性を適切な支援につなげる行政や民間のサポートも必要です。

・対策が少しずつ動き始めていますが、女性が被害に遭わないためにも、行政として相談窓口等の周知や啓発は今まで以上に必要と考える。

質問2:札幌市としては悪質ホスト問題に関し、決特以降、具体的にどのような連携や取組を行ったのか、また今後どのような取組を行っていくのか、伺う。

【答弁】

・犯罪被害者、消費者トラブル、若年女性支援を担当する庁内関係課にて、問題意識の共有や対応可能な取組について意見交換を行ったほか、支援調整会議の実務者会議の開催、警察との情報交換も行った。

・意見交換などの場においては、行政として、被害者やその家族等に対して、相談窓口の周知啓発に取り組むことが重要であると改めて認識し、まずは相談窓口の情報を札幌市HPへ掲載したところ。

・また、今後は、デザインに工夫をこらして作成した啓発チラシを活用するなど、関係機関などと連携し、周知啓発に努めてまいりたい。

要望

・首都圏で放映されたNHK報道特集では春休みに向けて、悪質ホストクラブトラブルや低年齢化する路上売春が取り上げられていた。

・いまだに風俗店求人の横浜や野田ナンバー大型LEDアドトラックは札幌駅前から中島公園までを頻繁に通行しており、ホストクラブの大型看板は目に余る状況で、景観審議会での検討や、条例によ る規制も考えなければならない。

・今回作成されたチラシはなかなかインパクトのあるもので、相談窓口として

#9110警察相談専用電話、ホストクラブとの契約など消費者トラブルには札幌市消費者センターや消費者ホットライン188(いやや)、法的トラブルには法テラスが掲載されています。

・また、LINEで悩みを聞いてほしい人には「札幌市困難を抱える若年女性支援LINK」

や「札幌市女性のための相談窓口」のQRコードが貼られ、24時間相談することができ、まさに支援調整会議での連携が活かされています。

・先に「消費者行政の充実強化」について質問しましたが、悪質ホストクラブが介在する女性へのトラブルも消費者トラブルそのものの社会問題と言えます。

・チラシを関係者に見てもらいましたが、被害に逢う10代20代の若年女性には高額請求とはいくらぐらい?とか、支払いを強要されたとは?では言葉がむつかしいのではとの意見もありましたので、次回参考にしていただければ幸いです。

・是非、このチラシを基に、繁華街のビルに掲示できるポスターやトイレの個室に貼れるシールの作成も進めていただき、多くの人の目に届くようにしていかなくてはならない。

・そして、何より必要なのは、彼女たちの居場所であり、ここは子ども未来局の困難を抱える若年女性支援LINKや民間シェルター女のスペース・おんなど札幌にある財産と連携して進めていただきたい。

・そして札幌市が悪質ホストクラブ商法は、許さない!という気概を示し、支援調整会議を中心に民間団体や地域関係団体を巻き込んで、生きずらい女性たちへの様々な支援を一層充実することを求めます。

「消費者行政の充実強化に向けた国の支援について」(2025.3.17 市民文化局)

2025.04.02

2月に札幌弁護士会有志の皆様との意見交換のなかで、課題が出ました。

「消費者行政の充実強化に向けた国の支援について」

・国は、消費者庁を立ち上げた2009年に、地方公共団体の消費者行政の充実強化を図るため地方消費者行政活性化交付金を創設しました。その後も、名称や交付要件を少しずつ変えながら地方自治体に対する財政支援を継続してきました。

・現在継続している地方消費者行政強化交付金は、補助率が最大10割で消費生活相談員の人件費にも充てることができるなど、各自治体での消費者行政の充実に向けた取り組みを実施するうえで非常に貴重な財源となっていると聞いており、本市においても、本交付金が市民の消費者被害の救済や未然防止などに大きく貢献しているところです。

・しかし、この交付金は、2017年以降、自治体の事業ごとに活用期限が原則として7年間に限定されたものとなっているため、全国の多くの自治体で近々交付金が終了になり、事業が停滞するといった懸念の声が出ていると聞いています。

・消費生活相談件数は高止まりの傾向にあり、高齢者の被害が大きな割合を占めているものの、被害の態様が多様化・高度化するとともに、若年層の被害も拡大していることからも、身近な自治体における継続的な体制の整備や取り組みの充実強化が必要であることは明らかであると考えます。

質問1:本市では現在、どのような事業にどの程度交付金が使われているのか?

また、交付金の措置について今後の見通しはどのようになっているのか、伺います。

答弁

〇札幌市では「?@消費生活相談に関する事業」「?A消費者被害防止ネットワーク事業(見守りに関する事業)」「?B消費者トラブル未然防止の啓発及び教育」の大きく3つの事業で補助率10/10の交付金を活用している。

〇?@消費生活相談に関する事業に占める交付金の割合と金額は、相談員の報酬2012年以降の昇給分について1,270万円、?A高齢者や障がい者などの見守りに関する消費者被害防止ネットワーク事業については、職員の人件費980万円を活用、?B消費者トラブル未然防止の啓発と教育に関する事業では100%で事業費全額の3,500万円について全額活用しているである。

〇3つの事業とも、令和7年度で交付金の活用期間が終了する見込みである。

・本市での交付金については、相談員の報酬改善部分や啓発と教育などに活用されているとのこと。

消費者向けの相談事業や見守り事業、さらに未然防止のための普及啓発に交付金が活用され、消費者の被害救済や未然防止などに有効に活用されてきているものと推察します。

・特に、普及啓発及び教育に関する事業は最も高額で全額交付金を活用しており、

近年では、消費者ホットライン188を「消費者トラブル、いやや!!」のフレーズで大きなインパクトを与え、オンラインゲームやマルチ商法、情報商材・副業のトラブルなど若年層向けの動画は好評で、良好な取組活用を行っているものと認識しています。

・しかし、この交付金が想定する2026(令和7)年度をもって終了となってしまった場合、これらの普及啓発活動は停滞し、ひいては市民の消費者被害の未然防止を進めるといった点で後退する恐れがあるのではないかと危惧するところです。

質問2:昨今の本市における厳しい財政状況等を踏まえると、交付金が終了した場合、一層工夫を凝らし、より効果的な普及啓発活動を行う必要があると思われるが、どのように対応していくのか、伺います。

答弁

〇札幌市ではこれまで交付金を活用し、動画やチラシ、パンフレットを作成しており、

例えば若者向けに動画をTOUTUBEで配信するなど、対象者を考慮して効果的な普及啓発活動を行ってきた。

〇動画での啓発については、有料媒体を利用してきたが、交付金終了後を見据えては、ここ1〜2年はココノススキノやヒロシ、チカホのビジョンなど無料行政放送枠媒体を中心に活用してきた。

〇また、若者層の被害も拡大していることから、若者への注意喚起は同世代の意見を向け動画は若者の感性を取り入れることがより効果的と考え、今年度は市内の専門学校の学生にご協力をいただき、啓発用動画とチラシを制作している。

〇今後、交付金が終了した場合にも、このような学校や市民・企業との連携を深めるなど、工夫を凝らしながら、効果的な啓発に努めてまいりたい。

・その重要性から、普及啓発活動について、交付金終了することも見据えて取り組まれているとのこと。

しかし、本来、これらの普及啓発活動はもとより、消費生活相談員の人件費や見守りにかかる経費など国全体に等しく関わる消費者行政に要する経費は、国の事務の性質を有するものであり、国が最低限措置すべきものであると考えます。

質問3:札幌市としても、国に対して支援の継続を積極的に働きかけていくべきと考えるがいかがか?伺います。

答弁

○札幌市では、消費者行政の充実強化に国の支援が必要と考え、これまでも指定都市市長会や消費者行政担当部局長会議などで、国へ支援の継続を求める要望を提出して来た。

○2026年度に移行予定の消費生活相談のデジタル化においては、消費者庁の地方自治体へのヒアリングの結果、交付金対象項目が増えた経緯もあることから、引き続き機会を捉え国へ支援の継続を要望してまいりたい。

(要望)

・国にはしっかり支援の継続を求めていただきたい!と思います。

国支援の存続が明らかにはなっていませんが、消費者トラブルのトレンドは常に変化しており、市としても、引き続き情報収集はじめ、状況を見極め、適宜適切な取り組みの充実・強化を進めていただくことを切に求めて質問を終わります。

東区冬季体験型防災訓練

2025.02.24

昨年の能登半島地震を受け、冬季の災害対策を市民が確認する目的で実施され、

地域住民と市立開成中等学校の1年から5年生有志の計170人が参加、夜間の部に

インターン生と参加。

無暖房の体育館は5℃になり、防寒着着用、貼るカイロはつけているものの、寒く震える。

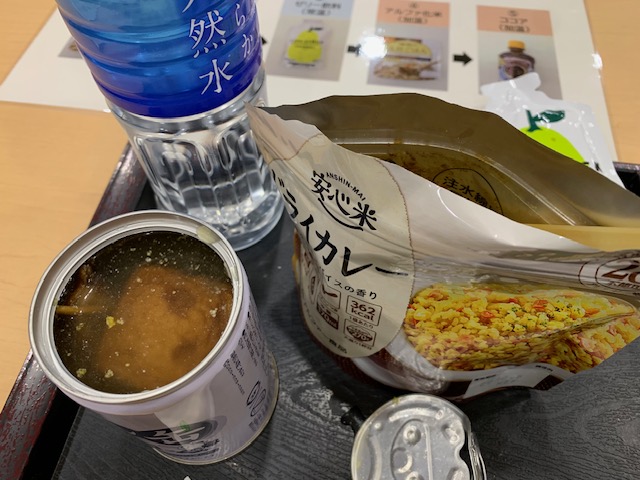

元自衛隊員で札幌市立大学鬼塚美鈴講師による冬に備える講義では災害関連疾患を防ぐためのキーワードTKB+W、季節を問わず重要な「トイレ」「食事」「就寝環境」プラス「保温・加温・暖房」であり、「厳冬期は保温や加温が重要、低体温症予防にカロリー摂取ができるものや温かい食べ物の用意を」と呼びかけた。

班に分かれ、学校内の受水槽、備蓄物資倉庫を見学、毛布のみ、キャンピングベッド、段ボールベットでの真冬の就寝体験を行った。

また、冷温と加温の非常食試食体験では加温の方がのど越しがよく、加温ができる環境整備も必要。

東警察署からは災害時の防犯について講義、

避難場所での犯罪やサイバー犯罪について学生たちも真剣に受け止めていました。

冬季防災訓練により、地震災害の被害想定をすることで、日常から備蓄や避難場所について家族で話し合い、確認することがいかに大切なのかを実感することができました。

インターン生からは震災はいつどこで起こるかわからないため、自分が住む地域のハザードマップを見て、避難所で取るべき行動を確認し、犯罪に備えて防犯ブザーをもっていこうとのこと。

2024年の終わりに

2024.12.31

2024年もあと数時間となりました。

今年もおかげさまで95歳の母始め、カナダの長女宅、東京の二女宅も、

インフルエンザや風邪感染はあるもののつつがなく過ごすことができて

何よりと感謝申し上げます。

2年目の副議長職も数多の貴重な経験をさせていただき、飯島議長を

補佐しつつ、各地への会議、要請行動に参加することができました。

#全国民間空港所在都市議会協議会 の要請行動では、札幌丘珠空港 の

冬季環境整備や駐車場対策を要望させていただき、今季、丘珠空港には

例年の数倍の予算が付き、人員確保と高規格融雪剤をしっかり使用できる

ことで、欠航便が減少していると報告をいただきました。

世界を見ると、ウクライナもパレスチナのガザも戦禍は収まる様相には遠い日々。

一日も早く収束し、平安が訪れることを願います。

来る年も皆様に実り多き日々が訪れますように祈念申し上げます。

写真は北海道新聞デジタルから素晴らしい写真‼️

東区モエレ沼公園ガラスのピラミッドの上に現れた

#環天頂アーク 2024.12.30

決算特別委員会質問「困難な問題を抱える女性支援に関する取組について」

2024.11.16

令和6年3定 決算特別委員会(R6.10.23)

民主市民連合 しのだ江里子

「困難な問題を抱える女性支援に関する取組について」

今月17日、国連「女性差別撤廃委員会」では、日本政府によるジェンダー平等への取り組みを8年ぶりに審査し、改善のための勧告を行い、この中では選択的夫婦別姓の導入や個人通報制度を定めた選択議定書の批准についても改めて要請するとの報道があり、日本政府の姿勢が注目される。改めて、このことからも日本においては、女性の人権についての認識がいかに世界の潮流から大きく後れを取っているかがわかる。

本年4月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」いわゆる

「困難女性支援法」が施行された。この新法の前身は1956年に売春防止法制定とともに創設された「婦人保護事業」であり、社会の無関心や女性の人権無視の中から66年経って、ようやく制定され、この間、政治を動かしたのは支援現場の切実な声であった。

この女性支援法の意義は、女性に一方的に処分や更生を求め、加害者への刑罰の無い売春防止法から脱し、ようやく女性支援法を必要とする現代社会における女性の困難への支援が求められている。

困難を抱える女性と一言で言っても、その対象はDVや性暴力被害者のみならず、母子や若年女性、高齢者や障がいのある方など幅広く、抱える困難の内容も経済的困窮をはじめ、性的搾取、いじめ、不登校、ひきこもり、予期せぬ妊娠、孤立出産、希死念慮(死にたいと思う)、自傷行為(リストカット)、精神疾患など、自身の健康、仕事や家庭の悩みなど多岐に渡り、複合困難の中にいると言える。

支援が必要なのに、支援のハードルが高い、中には自ら支援を求める資格がない、どうせわかってもらえないなど、自分が悪いと自己責任に陥り内面化してしまう女性も多い。

最近まで行政が取組むことはほぼなく、数少ない民間団体が支援をおこなっていた。会派としても法の施行にあたり、女性の支援に関わる様々な分野の民間団体や関係機関との連携が必要だという認識からこれまでも取り上げ、先の予算特別委員会で改めてこの問題を取り上げたところ、法で定めるところの支援調整会議を立ち上げ、包括的かつ切れ目のない支援体制の構築を目指すと答弁いただいた。

質問 1: そこで質問だが、この支援調整会議について、現在の設置状況などはどうなっているのか伺う。

答弁1:法の施行に伴い、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、今年度新たに「札幌市困難な問題を抱える女性支援調整会議」を設置したところです。構成員はDVや性暴力被害者を始め、生活困窮者や若年女性への支援を行っている民間団体を中心に、国・道の関係機関の他、札幌市保健福祉局、子ども未来局の関係課を含めた25団体となっている。

支援調整会議は、支援関係者の連携を深めるとともに、支援の内容や方向性の協議を行うものであり、柔軟かつ機動的に開催できるよう、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の3つの段階を設け、9月には第1回代表者会議を開催し、活発な意見交換がなされた。

すでに会議を立ち上げ、代表者会議を開催したとのことだが、法が求める民間団体との「連携・協働」といった視点が何より重要だと認識している。

継続的な支援が必要で、いっとき支援から途切れても戻ってきたら手を離さない、寄り添う支援が必要。今回、多岐にわたる民間支援団体などが構成員に入っていることは理解します。

質問2: 実際にこの会議ではどのようなことを話し合い、また、この会議から具体的にどう困難を抱える女性への支援につなげていこうとお考えなのか伺う。

答弁2:代表者会議では、それぞれの取組を紹介いただいた他、後半は事例検討を行い、それぞれの立場から意見交換を行った。参加者からは「各支援団体が一堂に会し、忌憚のない意見交換や情報共有を行うことができて、有益であった」との声もあり、札幌市としても、このような場を設けることで、各団体をつなぐ役割をしっかりと担うべきと改めて認識した。

今後は、実務者会議を今年度中に数回開催し、個別のテーマを設け、より具体的

専門的な支援について検討を行う予定であり、話し合われた内容は適宜構成員にフィードバックすることで共有し、その後の支援につなげていきたい。

今後は個別のテーマでより具体的・専門的な支援について検討を行うとのことだが、例えば私のところには、悪質ホストクラブ被害者家族からの相談なども寄せられている。悪質ホストクラブでは、SNSを使用して恋愛感情と錯覚させ、女性を支配下に置く手法 (マインドコントロール)がマニュアル化されており、 利用料金の売掛や立て替えによる返済能力を超える借金を背負わせ、その返済のため女性に売春させる事例があり、全国的に問題となっており、国会でも質疑がされている。

ススキノでも10 代の女性、中には制服姿の高校生などもホストやキャストから声掛けをされていると 聞く。このような悪質ホストクラブの問題や、経済的困窮、孤立、不安定な就労状況など、様々な悩みや問題を抱えている女性が存在していると考えられる。

質問3:札幌市としては、こうした困難を抱える女性に対し、今後どのように支援し ていくのか伺う。

答弁3:困難を抱えている女性の課題はますます多様かつ複合化していることが考えられることから、札幌市では今年度中に市内女性に関する実態調査を実施する予定。悪質ホストクラブでの売掛金による被害など、困難を抱えている女性を支援できるよう、専門的かつ幅広い分野で構成している支援調整会議の場を活用して支援につなげていきたいと考えている。

そのためにもまず、関係機関等にも協力をいただき、先の調査結果の共有、対象者の事例や地域資源の把握、相談先の周知などについて努めてまいります。

要望

実態調査をされ、支援調整会議の場を活用して支援につなげていきたいとの答えをいただいた。コロナ禍以降のすすきのを取り巻く状況は大きく変貌しており、はたして安心・安全な札幌すすきのとは言えない事例も増えている。

今回取り上げた「悪質ホストクラブ商法」については、全国的な傾向でもあるが、東京歌舞伎町から始まり、コロナ禍以降、東京・大阪資本のホストクラブやめんずカフェ(コンカフェ)がすすきのにも急増している。

すすきのの大型看板はいつのまにかホストクラブに席巻され、札幌駅前から大通、すすきの、中島公園までの道路には横浜や野田ナンバーの風俗紹介のLED大型アドトラックが独特の音響とともに走行し、札幌市民はもとより観光客からもひんしゅくを買っている。

因みに東京都ではアドトラックが東京都屋外広告条例の適応になり、一定の規制を受けているが、札幌では何の手立てもされていない。

悪質ホストにはまってしまった側に自己責任を求める向きもあるが、成人年齢の引き下げで18歳から自分で契約ができ、責任も伴うことから、売掛や立替により、多額の借金を抱え込み、風俗で働くようになるなど、背後に暴力団やトクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)といわれる犯罪グループの存在も指摘されている。

先日、すすきのを中心に活動する民間2団体が主催する「悪質ホストクラブなどにおける不当な勧誘と被害者救済についての勉強会」が開催された。

この場には市民文化局男女共同参画室はじめ、区政課、子ども未来局子ども企画課、中央区市民部、女性支援団体の方も参加され、中央警察署生活安全課とトクリュウなどの犯罪対応をされている弁護士から、現状や被害予防策、被害を確認した際の対応などを伺うことができた。

中央警察署からは、すすきのには70数店舗のホストクラブがあり、風営法違反で口頭注意を受けたり、暴行あっせんなどで事件化した件数、売掛等の相談のほか、ホストにはまり売掛金を払えない女性をコンパニオンとして働かせ、管理売春させた店舗など検挙事例の紹介があり、こうした場合は 躊躇しないで警察に相談するようにとのことだった。

札幌市では子ども未来局の事業として、若年女性に向けたすすきのでの定期的な夜回りなどの取組も実施していますが、悪質ホストクラブ対策については、さらに札幌市としても、答弁にあった支援調整会議の場を活用し、分野横断的に連携・協働し対策を行っていただきたい。

また、相談先の周知もしていただけるとのこと、警察総合相談#9110をはじめとする相談窓口については、警察事案は北海道管轄ではあるが、すすきのを抱える札幌市として共に、対応していかなければならないと考える。まずは早急に#9110などの相談窓口ステッカーをネットカフェや繁華街のトイレに掲示するなど道警と連携した取り組みも有効だと考える。

是非、今まさに困難を抱える女性への支援のひとつとして、柔軟に支援団体や警察、弁護士会などと充分に連携・協働を計り、一日も早く対応していただくことを求め、次回予算委員会ではこの内容について具体的な支援内容など、お聞かせいただけることを要望して、質問を終わる。

民主市民連合 しのだ江里子

「困難な問題を抱える女性支援に関する取組について」

今月17日、国連「女性差別撤廃委員会」では、日本政府によるジェンダー平等への取り組みを8年ぶりに審査し、改善のための勧告を行い、この中では選択的夫婦別姓の導入や個人通報制度を定めた選択議定書の批准についても改めて要請するとの報道があり、日本政府の姿勢が注目される。改めて、このことからも日本においては、女性の人権についての認識がいかに世界の潮流から大きく後れを取っているかがわかる。

本年4月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」いわゆる

「困難女性支援法」が施行された。この新法の前身は1956年に売春防止法制定とともに創設された「婦人保護事業」であり、社会の無関心や女性の人権無視の中から66年経って、ようやく制定され、この間、政治を動かしたのは支援現場の切実な声であった。

この女性支援法の意義は、女性に一方的に処分や更生を求め、加害者への刑罰の無い売春防止法から脱し、ようやく女性支援法を必要とする現代社会における女性の困難への支援が求められている。

困難を抱える女性と一言で言っても、その対象はDVや性暴力被害者のみならず、母子や若年女性、高齢者や障がいのある方など幅広く、抱える困難の内容も経済的困窮をはじめ、性的搾取、いじめ、不登校、ひきこもり、予期せぬ妊娠、孤立出産、希死念慮(死にたいと思う)、自傷行為(リストカット)、精神疾患など、自身の健康、仕事や家庭の悩みなど多岐に渡り、複合困難の中にいると言える。

支援が必要なのに、支援のハードルが高い、中には自ら支援を求める資格がない、どうせわかってもらえないなど、自分が悪いと自己責任に陥り内面化してしまう女性も多い。

最近まで行政が取組むことはほぼなく、数少ない民間団体が支援をおこなっていた。会派としても法の施行にあたり、女性の支援に関わる様々な分野の民間団体や関係機関との連携が必要だという認識からこれまでも取り上げ、先の予算特別委員会で改めてこの問題を取り上げたところ、法で定めるところの支援調整会議を立ち上げ、包括的かつ切れ目のない支援体制の構築を目指すと答弁いただいた。

質問 1: そこで質問だが、この支援調整会議について、現在の設置状況などはどうなっているのか伺う。

答弁1:法の施行に伴い、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、今年度新たに「札幌市困難な問題を抱える女性支援調整会議」を設置したところです。構成員はDVや性暴力被害者を始め、生活困窮者や若年女性への支援を行っている民間団体を中心に、国・道の関係機関の他、札幌市保健福祉局、子ども未来局の関係課を含めた25団体となっている。

支援調整会議は、支援関係者の連携を深めるとともに、支援の内容や方向性の協議を行うものであり、柔軟かつ機動的に開催できるよう、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の3つの段階を設け、9月には第1回代表者会議を開催し、活発な意見交換がなされた。

すでに会議を立ち上げ、代表者会議を開催したとのことだが、法が求める民間団体との「連携・協働」といった視点が何より重要だと認識している。

継続的な支援が必要で、いっとき支援から途切れても戻ってきたら手を離さない、寄り添う支援が必要。今回、多岐にわたる民間支援団体などが構成員に入っていることは理解します。

質問2: 実際にこの会議ではどのようなことを話し合い、また、この会議から具体的にどう困難を抱える女性への支援につなげていこうとお考えなのか伺う。

答弁2:代表者会議では、それぞれの取組を紹介いただいた他、後半は事例検討を行い、それぞれの立場から意見交換を行った。参加者からは「各支援団体が一堂に会し、忌憚のない意見交換や情報共有を行うことができて、有益であった」との声もあり、札幌市としても、このような場を設けることで、各団体をつなぐ役割をしっかりと担うべきと改めて認識した。

今後は、実務者会議を今年度中に数回開催し、個別のテーマを設け、より具体的

専門的な支援について検討を行う予定であり、話し合われた内容は適宜構成員にフィードバックすることで共有し、その後の支援につなげていきたい。

今後は個別のテーマでより具体的・専門的な支援について検討を行うとのことだが、例えば私のところには、悪質ホストクラブ被害者家族からの相談なども寄せられている。悪質ホストクラブでは、SNSを使用して恋愛感情と錯覚させ、女性を支配下に置く手法 (マインドコントロール)がマニュアル化されており、 利用料金の売掛や立て替えによる返済能力を超える借金を背負わせ、その返済のため女性に売春させる事例があり、全国的に問題となっており、国会でも質疑がされている。

ススキノでも10 代の女性、中には制服姿の高校生などもホストやキャストから声掛けをされていると 聞く。このような悪質ホストクラブの問題や、経済的困窮、孤立、不安定な就労状況など、様々な悩みや問題を抱えている女性が存在していると考えられる。

質問3:札幌市としては、こうした困難を抱える女性に対し、今後どのように支援し ていくのか伺う。

答弁3:困難を抱えている女性の課題はますます多様かつ複合化していることが考えられることから、札幌市では今年度中に市内女性に関する実態調査を実施する予定。悪質ホストクラブでの売掛金による被害など、困難を抱えている女性を支援できるよう、専門的かつ幅広い分野で構成している支援調整会議の場を活用して支援につなげていきたいと考えている。

そのためにもまず、関係機関等にも協力をいただき、先の調査結果の共有、対象者の事例や地域資源の把握、相談先の周知などについて努めてまいります。

要望

実態調査をされ、支援調整会議の場を活用して支援につなげていきたいとの答えをいただいた。コロナ禍以降のすすきのを取り巻く状況は大きく変貌しており、はたして安心・安全な札幌すすきのとは言えない事例も増えている。

今回取り上げた「悪質ホストクラブ商法」については、全国的な傾向でもあるが、東京歌舞伎町から始まり、コロナ禍以降、東京・大阪資本のホストクラブやめんずカフェ(コンカフェ)がすすきのにも急増している。

すすきのの大型看板はいつのまにかホストクラブに席巻され、札幌駅前から大通、すすきの、中島公園までの道路には横浜や野田ナンバーの風俗紹介のLED大型アドトラックが独特の音響とともに走行し、札幌市民はもとより観光客からもひんしゅくを買っている。

因みに東京都ではアドトラックが東京都屋外広告条例の適応になり、一定の規制を受けているが、札幌では何の手立てもされていない。

悪質ホストにはまってしまった側に自己責任を求める向きもあるが、成人年齢の引き下げで18歳から自分で契約ができ、責任も伴うことから、売掛や立替により、多額の借金を抱え込み、風俗で働くようになるなど、背後に暴力団やトクリュウ(匿名・流動型犯罪グループ)といわれる犯罪グループの存在も指摘されている。

先日、すすきのを中心に活動する民間2団体が主催する「悪質ホストクラブなどにおける不当な勧誘と被害者救済についての勉強会」が開催された。

この場には市民文化局男女共同参画室はじめ、区政課、子ども未来局子ども企画課、中央区市民部、女性支援団体の方も参加され、中央警察署生活安全課とトクリュウなどの犯罪対応をされている弁護士から、現状や被害予防策、被害を確認した際の対応などを伺うことができた。

中央警察署からは、すすきのには70数店舗のホストクラブがあり、風営法違反で口頭注意を受けたり、暴行あっせんなどで事件化した件数、売掛等の相談のほか、ホストにはまり売掛金を払えない女性をコンパニオンとして働かせ、管理売春させた店舗など検挙事例の紹介があり、こうした場合は 躊躇しないで警察に相談するようにとのことだった。

札幌市では子ども未来局の事業として、若年女性に向けたすすきのでの定期的な夜回りなどの取組も実施していますが、悪質ホストクラブ対策については、さらに札幌市としても、答弁にあった支援調整会議の場を活用し、分野横断的に連携・協働し対策を行っていただきたい。

また、相談先の周知もしていただけるとのこと、警察総合相談#9110をはじめとする相談窓口については、警察事案は北海道管轄ではあるが、すすきのを抱える札幌市として共に、対応していかなければならないと考える。まずは早急に#9110などの相談窓口ステッカーをネットカフェや繁華街のトイレに掲示するなど道警と連携した取り組みも有効だと考える。

是非、今まさに困難を抱える女性への支援のひとつとして、柔軟に支援団体や警察、弁護士会などと充分に連携・協働を計り、一日も早く対応していただくことを求め、次回予算委員会ではこの内容について具体的な支援内容など、お聞かせいただけることを要望して、質問を終わる。

青少年科学館リニューアルオープン

2024.04.01

3月31日

札幌市青少年科学館 リニューアルオープンセレモニーに参加しました。

昭和56年の開館以来、最大のリニューアルで楽しみにしていました。

青少年科学館は年間約30万人以上の利用があり、半数が小中学生の利用、

市外からも修学旅行で見学も多くあります。

ここでは太陽や星の動きを大迫力プラネタリウムで学習、展示室で学んだ

内容から、実験室で手を使い学ぶことができる北海道を代表する理科教育施設です。

新札幌駅周辺 では商業、文化、教育施設などの集積が図られ、これまで以上に

賑わいのある場所となり、今回のリニューアルでは連携強化として企業や大学、

団体が持つ科学技術や研究成果の紹介もあり、興味深いものです。

4月1日からグランドオープン‼️

是非お子さん、お孫さんとご一緒にいらしてください‼️

WEB予約が便利です❗️

謹賀新年2024

2024.01.01

謹賀新年2024

札幌は天気予想が外れ、穏やかに新年が明けました。

今日は5時から、45年のお付き合い朝起き会元朝式に参加

させていただきました。

コロナ5類になり初めての元朝式、懐かしいお顔がいっぱい!

様変わりはしたものの、学ぶ思いは同じです。

終了後、北海道神宮に初詣で、早い時間だったのでゆっくり

手を合わせました。

この地球上の各所で紛争が起き、多くの市民が巻き添えになっています。

元旦の朝日新聞社説によると、

『ウクライナそしてガザの戦争からくみ取るべき教訓は少なくとも2つ、

ひとつは、ひとたび戦争が始まれば誰にも止めがたくなる厳しい現実。

機能不全の国連ではあるが、食糧や医療などの人道支援、戦争犯罪の監視。

直ちに戦争を止められなくても、人々の苦痛や恐怖を和らげる術は熟知している。

元ハマーショルド事務総長の言葉、

「国連は人類を天国に連れていく機関ではなく、地獄に落ちるのを防ぐ機関だ」

まさに地獄の淵に立つウクライナやガザの人々に救いの手が届くよう願う。

もう一つの教訓は、戦争には増悪と不信の蓄積という土壌や予兆があること。

ウクライナへのロシアの違法な侵略は10年前から始まっていた。

パレスチナ人とイスラエル人間には同じ人間として共感する基盤は失われていた。

他にも見過ごされていたり、軽んじられている理不尽はないか。

争いの芽を摘む関心と関与を忘れない年としたい』

共感あるのみ、今年は国内ばかりか、海外にも目を向けよう!!

第42代副議長に就任しました

2023.05.28

<5月19日のFacebookから>

札幌市議会議員選挙後、初めての第1回臨時市議会が昨日、今日と開催されました。

冒頭、議長、副議長の選出が行われ、議長に #飯島弘之議員、

第42代副議長は皆様の温かいご推挙をいただき篠田が務めさせていただくことになりました。

大変な栄誉であり、皆様のご厚情に感謝申し上げます。

飯島議長は年齢はかなり違いますが、同じ慶應義塾大学同窓で心強い限り‼️

本来なら副議長は議長の補佐役ですが、ご迷惑をおかけしないように力を尽くしてまいります。

昨夜は早速、外での公務もあり、中々ハードな一日でした。

今日は改めて副議長室を見廻し、市制施行100年の重みをじわじわと感じています。

一般会計補正予算は178億1,700万円、物価高騰の影響を受けている市民や事業者へ

の支援を速やかに実施いたします。

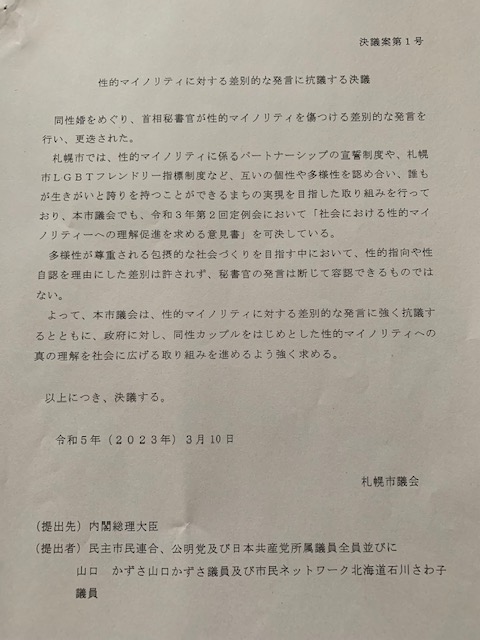

性的マイノリティに対する差別的な発言に抗議する決議

2023.03.11

札幌市の子宮頸がん対策について・3

2023.03.11

⑶HPV自己採取検査について

今年度札幌市が子宮頸がん検診の未受診者対策として実施している、

HPV自己採取検査について伺う。

子宮頸がんは、ワクチン接種によりいくつかのHPVの感染そのものを予防する

と言われる一次予防に加えて、罹患した場合には早期に発見し、早期治療に結び

つけることで死亡率の減少が図られることから、定期的ながん検診の受診が対策と

して重要な位置づけにあると考える。

しかし、厚生労働省の国民生活基礎調査によると、札幌市の子宮頸がん検診の受診率

は2019年度で41.9%であり、国が目標としている50%に達していない。

また、2020年度に実施した札幌市の調査では、未受診の理由として、忙しくて受診

する時間がとれないとか、受診そのものに抵抗があるといった回答がある。

2020年予算委員会で私は江別市、小樽市などを例に自宅で簡単に検査ができる

検査キットを使った検診が使われ、検診をした女性からは検診に対する満足度が

非常に高いことから、札幌市でも積極的勧奨を控えた2013年6月以降に接種年齢を

迎えた女性たちを中心に子宮頸がんリスク検査キットを利用した検査体制を

導入すべきと求めた。

質問:今年度より札幌市もHPV自己採取検査を実施しているが、検査の実績を伺う。

答弁:子宮頸がん未受診者対策として、過去3年間受診歴のない25歳の女性を対象に

HPV自己採取検査を実施している。

2022年秋、対象者7,750人に検査の案内をし、うち約2割が申し込み、

結果は1月末速報値実際に検体を提出したのは969人、HPV陽性となった方は170人。

陽性になった方には子宮頚がん検診の速やかな受診を勧奨している。

陰性になった方にも検診の重要性を伝えていく。

札幌市の子宮頸がん対策について・2

2023.03.10

3月1日 予算特別委員会

札幌市の子宮頸がん対策について

⑵HPVワクチンに係る医療機関及び教育機関との連携について

HPVワクチンの接種の実績と副反応の状況について了解した。

国においては、HPVワクチンの接種勧奨の再開に当たり、接種後に生じた

症状の診療に係る協力医療機関の体制を強化することとしている。

協力医療機関体制においては、接種を行った医療機関において、最初の相談を

受け、総合的な診療等が必要と判断される場合に、協力医療機関へ紹介すると

いう仕組みになっていることから、接種を行った医療機関から協力医療機関への

つなぎの部分が大変重要なポイントであると考える。

しかし副反応を生じた方が接種を実施した医療機関で協力医療機関への紹介状を

書いてもらえなかったことや診断書を書くことも拒否された等の話を当事者から

複数聞いていることもあり、HPVワクチンの接種を担う医療機関へ協力医療機関

体制について、しっかりとお知らせを進めるべきと考える。

また、HPVワクチンの定期予防接種の対象者が健康被害を生じた場合には、

学校等の教育機関における支援が大変重要であり、副反応に係る相談体制を充実

させるために、保健所と教育委員会で設置した「HPVワクチンに係る連絡会議」

における相互の情報共有等について、わが会派は昨年の決算特別委員会で要望した。

接種を希望する方に納得の上で接種していただくためには、接種後の症状が生じた

場合の相談、診療、支援体制がしっかりと機能していくための取り組みも併せて

行われていくべきと考えます。

再質問:(2)HPVワクチンに係る医療機関及び教育機関との連携について

HPVワクチン接種に伴い副反応が生じた場合の対応に関して医療機関への周知及び

教育機関との連携について、どのように行っているのか伺う。

答弁:HPVワクチン接種後に生じた症状の診察について、協力医療機関は北海道では

北海道大学病院と札幌医大付属病院が指定されてる。

札幌市内の接種実施医療機関へ、令和4年度における積極的接種勧奨の再開に関して

通知した際に、協力医療機関についての情報も併せてお知らせを行った。

教育機関との連携については、ワクチン接種後の体調不良により学校生活に関して

お困りの場合など、保健所と教育委員会が相互に情報を共有し、対応を行ってきた。

2月7日には保健所と教育委員会における「HPVワクチン連絡会議」を対面会議で開催、

再開後の現況についての情報交換や、今後の対応についての確認を行った。

今後もワクチン接種後に生じた症状に係る相談・診察について、関係機関に周知し、

各機関との連携を図ってまいりたい。

札幌市の子宮頸がん対策について

⑵HPVワクチンに係る医療機関及び教育機関との連携について

HPVワクチンの接種の実績と副反応の状況について了解した。

国においては、HPVワクチンの接種勧奨の再開に当たり、接種後に生じた

症状の診療に係る協力医療機関の体制を強化することとしている。

協力医療機関体制においては、接種を行った医療機関において、最初の相談を

受け、総合的な診療等が必要と判断される場合に、協力医療機関へ紹介すると

いう仕組みになっていることから、接種を行った医療機関から協力医療機関への

つなぎの部分が大変重要なポイントであると考える。

しかし副反応を生じた方が接種を実施した医療機関で協力医療機関への紹介状を

書いてもらえなかったことや診断書を書くことも拒否された等の話を当事者から

複数聞いていることもあり、HPVワクチンの接種を担う医療機関へ協力医療機関

体制について、しっかりとお知らせを進めるべきと考える。

また、HPVワクチンの定期予防接種の対象者が健康被害を生じた場合には、

学校等の教育機関における支援が大変重要であり、副反応に係る相談体制を充実

させるために、保健所と教育委員会で設置した「HPVワクチンに係る連絡会議」

における相互の情報共有等について、わが会派は昨年の決算特別委員会で要望した。

接種を希望する方に納得の上で接種していただくためには、接種後の症状が生じた

場合の相談、診療、支援体制がしっかりと機能していくための取り組みも併せて

行われていくべきと考えます。

再質問:(2)HPVワクチンに係る医療機関及び教育機関との連携について

HPVワクチン接種に伴い副反応が生じた場合の対応に関して医療機関への周知及び

教育機関との連携について、どのように行っているのか伺う。

答弁:HPVワクチン接種後に生じた症状の診察について、協力医療機関は北海道では

北海道大学病院と札幌医大付属病院が指定されてる。

札幌市内の接種実施医療機関へ、令和4年度における積極的接種勧奨の再開に関して

通知した際に、協力医療機関についての情報も併せてお知らせを行った。

教育機関との連携については、ワクチン接種後の体調不良により学校生活に関して

お困りの場合など、保健所と教育委員会が相互に情報を共有し、対応を行ってきた。

2月7日には保健所と教育委員会における「HPVワクチン連絡会議」を対面会議で開催、

再開後の現況についての情報交換や、今後の対応についての確認を行った。

今後もワクチン接種後に生じた症状に係る相談・診察について、関係機関に周知し、

各機関との連携を図ってまいりたい。

札幌市の子宮頸がん対策について・1

2023.03.10

3月1日 予算特別委員会質問

<札幌市の子宮頸がん対策について>

⑴HPVワクチンのキャッチアップ接種について

子宮頸がん予防ワクチンとも呼ばれるHPVワクチンは、子宮頸がんの原因と

なるヒトパピローマウイルスへの感染を予防する効果があると言われ、

小6から高1の学年に相当する女子が接種対象となっている。

HPVワクチンについては、2013年4月にHPVワクチンが定期接種化され

てから、接種部位以外の体の広い範囲で持続する疼痛等が報告されたこと等を

受け、8年の間、積極的な勧奨を差し控えていた。

国は昨年4月より積極的な接種勧奨を再開したが、当時から今も健康被害を

受けた方とそのご家族の中には、再開の判断に自分たちが苦しんだ事柄が

生かされず、なかったことにされていると憤りを感じるなど、未だこの問題で

苦しんでいる方が多く存在し、札幌にもいらっしゃる。

積極的な勧奨を一時的に差し控えていた期間に定期予防接種の対象年齢で

あった方で未接種の方についても、「キャッチアップ接種」として、2024年

度末まで無料で接種可能な救済措置が取られている。

しかし、このHPVワクチンについては、ヒトパピローマウイルスへの感染

リスクが高まる性交渉を行う前に接種を受けることで効果が期待されると

言われており、キャッチアップ接種の対象となる方々が、副反応のリスクを

負ってまで接種を必要とするのか、慎重に考えるべき事柄であると思う。

接種を希望される方が、このHPVワクチンの効果と副反応のリスクの

それぞれについて、しっかりと理解し、充分に検討した上で接種いただく

ことが必要であるということは、HPVワクチン接種後の健康被害が明らかに

なった当初から、繰り返し指摘してきたところであり、積極的接種勧奨が

再開された今において、より重要なことであると考える。

質問:札幌市内におけるHPVワクチンの定期接種と

キャッチアップ接種の対象者数、それぞれの接種実績について、

また、副反応の報告状況について伺う。

答弁:定期接種の対象小6年生から高校1年生まで4万人に加え、

キャッチアップ接種は8万人が接種対象。延べ件数では定期接種約3,100件、

キャッチアップ接種約5,200件

副反応疑い報告は国から還元を受けた1件。

謹賀新年2023

2023.01.01

10月12日 決算特別委員会報告「ひきこもり支援事業について」

2022.10.20

(1) ひきこもりに関する相談と支援の現状について

・「8050問題」とは、80代の親が収入のない50代の子どもの生活を支え、

行き詰まっている世帯のことを指す。その背景には、長期高年齢化している

ひきこもり状態にある人たちとその家族の孤立がある。

・行政の支援が届かないまま、親が先に亡くなり、そのまま子どもも亡くなって

しまう事件や、親が先に亡くなり、どうすることもできない子が親の死体を

放置して逮捕されてしまう事件などが札幌を始め全国で相次いでいる。

・これまで代表質問や特別委員会でひきこもりについて3回質問をさせていただき、

高齢化がすすんでいる実態把握を求め、ひきこもりサポーター養成研修や常設の

居場所など支援の充実を求めてきました。

・札幌市が2018年に行ったひきこもりに関する実態調査により、中高年層の

ひきこもり当事者が若年層と同様の規模で存在する実態が明らかとなりました。

・これを受け、わが会派では、ひきこもり当事者とその家族など、幅広い世代への

円滑な支援が可能となるよう、事業実施体制の在り方を検討する必要性を訴えて、

2020年度(令和2年度)に子ども未来局から保健福祉局に業務移管される

こととなり、一歩前進と評価しています。

・その後、新型コロナウイルス感染症の流行による大きな社会情勢の変化があり、

社会全体としても外出機会が減少するなど、市民の活動にも大きな制約が

生じました。

・そのため、以前からひきこもりの状態であった方にとっては、外出する

きっかけが見いだせなくなり、また、新たにひきこもりがちになった方も

いると考えられます。

・最近は社会活動が戻りつつありますが、ひきこもりの状態にある方が再び周囲と

つながることは、簡単なことではありませんし、ひきこもる期間が長くなると、

外に出るまでにさらに時間がかかると聞いています。

・このような事態とならないよう、早期に相談できる環境が必要であると考えます。

質問1:札幌市のひきこもりに関する相談及び支援の現状について伺います。

(答弁)

(2)今後の取組について

・相談総件数は増加傾向ですが、実態調査において、ひきこもり状態にある方は、

10代から60代まで札幌市には約2万人と推計されていますので、

まだ相談に至っていない方も数多くいるものと思われます。

・また、集団型支援拠点「よりどころ」については、ひきこもりの状態にある方の

社会参加に向けた取組を行っているとのことでしたが、ピアサポーターからの

経験談に耳を傾け、参加者同士の情報交換ができる貴重な場であると考えます。

・コロナ禍がスタートした2019年4月からは全国に先がけ、

オンラインよりどころを導入し、当事者会、親の会を各1回ずつ開催し、

会場に来れない方などが参加されているとのことでした。

・またどの会場でも中心的に活動しているピアサポーターの有効性については、

全国各地で指摘されてきましたし、国もピアサポーターの活用は重視しています。

・しかし、いまだに専門職の補助員的な待遇で有償ボランティアに留まっており、

彼等を専門職と対等に位置づけて、ピアサポーターからピアスタッフとして

就労することが、必要だと思う。

・現在の「よりどころ」はかでる2.7の貸室を中心に開催されているが、

固定化された居場所があれば、いつでもだれでもが出入りでき、

いままでのようにピアスタッフと雑談したり、ゲームをしたり、

手仕事をしたりできるのでは考える。

・2018年度に札幌市が当事者へ実施したアンケートでは関係機関への

相談意向を聞いています。当事者にひきこもり状態を変えるために

役立っていることを聴いていますが、ひきこもりに関する相談窓口であり、

同じ悩みを持つ当事者が集まる居場所、そして就労に向けたトレーニングが

上位となっている。

・ひきこもり地域支援センターは設置から7年、「よりどころ」は4年が経過し、

安定的に運営されるようになりましたが、コロナ禍から社会活動が戻ろうと

している今こそ効果的な支援に向けた対策が必要であると思います。

質問2:ひきこもり支援の今後の取組について伺います。

(答弁)

(要望)

・ピアサポーターによる相談者に寄り添った支援を継続するため、

ピアサポーターが円滑に支援を行える環境とピアサポーターの待遇に

関することなど、改めて検討していただきたいと考えます。

・ひきこもりの方には新たな課題も起きています。

よりどころに参加される方たちは一様に無職や低所得で交通費を抑えるために

自転車で居場所に来ています。札幌都心部の駐輪場が有料化され、

駐輪するところが限られており、大変苦労しています。

・是非、精神保健センターには各支援団体との関係強化をしていただき、

様々な当事者の声を聴きとっていただき、何か解決方法はないのか、

共により良い方法を考えていただきたい。

令和4年第1定例会 予算特別委員会 選挙管理委員会(3月3日)

2022.03.09

「高齢者施設等に入所されている方の投票機会の確保について」

(選挙管理委員会3.3)

(1) 不在者投票指定施設に対する取組について

昨年10月31日に執行された第49回衆議院議員総選挙で、高齢者施設に入所する方

から、入所している施設の違いにより、投票のための外出ができず、投票する

手段が無くて大変落胆されたというご相談が複数あった。

「入院・入所中の病院や老人ホームでの投票方法」があり、都道府県選管が

指定した施設の長が不在者投票管理者となり、不在者投票を行うことができる。

この不在者投票施設は北海道選挙管理委員会から指定を受け、病院や老人ホームで

あれば収容定員が30人以上の一定の目安が設けられており、昨年の第49回衆議院

選挙の時には、札幌市内で、531施設の病院、介護老人保健施設、老人ホームなど

が指定を受けている。

質問:札幌市選管として、このコロナ禍、指定施設が不在者投票を安心

して管理・執行できるよう、どのような取組を行っているのか伺う。

答弁:選挙執行前に毎回すべての指定施設を対象に不在者投票が円滑かつ適正に

行われるよう、説明会を実施、昨年4月、10月選挙では新型コロナウイルス

感染症対策の具体的取組を示した。今後も施設の不安解消に努める。

いっぽう不在者投票可能な指定を受けていない高齢者施設等に入所する方たちは、

投票への付き添いを多忙を理由に断られ、友人が介助を申し出たが、

施設全体のルールを理由に断られ、あきらめるしかなく、もう今後、投票には

行けないのかと悲しかったと語られた。

保健福祉局高齢福祉部によると市内介護保険施設等は1,107施設あり、不在者投票

指定施設531の中で高齢者に関わるところが約300施設であることから、約7割、

700以上が指定を受けていない施設と考えられる。

質問:コロナ禍にあって感染防止等を理由に、入所施設から外出を

控えるよう言われる入所者もいる中、指定施設ではない高齢者施設等に入所されて

いる方の投票の機会を確保するために札幌市選管の取組は?

答弁:入所している施設で不在者投票ができるよう、保健福祉局から情報提供を

受け、要件を満たす施設には定期的に働きかけを実施、今後も継続する。

要件を満たさない施設に対しては、選挙人が安全に安心して投票できることを

知っていただけるよう様々な媒体を活用し周知していく。

要望:第49回総選挙に向けて、新型コロナウイルスに感染し、宿泊療養所などから

投票所へ行けない人に対して「特例郵便等投票制度」が急遽創設されたのは1歩前進

であった。新制度の中では、濃厚接触者であっても、「投票のために外出することは

不要不急の外出には当たらない」という解釈は、選挙権を保障するためには大切な

観点であり、指定施設以外の高齢者施設にも改めて確認していただき、協力して

いただきたい。

今年7月には参議院議員通常選挙が執行され、来年には知事選挙をはじめ市長選挙、

統一自治体選挙も予定されている。選挙管理委員会には、指定施設以外の高齢者施設

に対して、投票所は万全の感染防止対策を取り、安心して投票できることを

しっかりと周知していただき、合わせて入居者から投票の申し出があった場合には

配慮いただき、貴重な有権者の投票機会の確保が図られるよう施設にお伝えいただく

ことを強く要望する。

誕生日を迎えて

2022.02.04

札幌チャレンジハーフマラソンについて

2021.04.24

札幌チャレンジハーフマラソンについて

大会の開催について

「北海道・札幌マラソンフェスティバル 2021」は、今年8月に札幌市で開催される東京2020オリンピック大会のマラソン競技テストイベントを兼ねた重要な大会となります。

大会実行委員会は、東京2020オリンピック大会マラソン・競歩競技の開催に向けて、新型コロナウイルス感染症対策をはじめとする安心・安全な運営の知見を深めるとともに、オリンピックの成功を願うランナーの皆さまの期待に応え、本大会を開催いたします。

大会運営にあたっては、参加ランナーや関係者の検温をはじめとした健康管理や手指消毒などの基本対策はもちろん、3密(密閉・密集・密接)を回避するためのランナー間の一定の間隔を確保するなど、新型コロナウイルス感染症対策を徹底いたします。

また、本大会のハーフマラソンには海外のオリンピック代表選手が出場する可能性があります。国が定める海外からの入国方針に則り、来日した選手等の健康管理、行動管理、移動手段の確保など必要な防疫措置を講じ、万全の受け入れ体制を整え対応してまいります。

大会実行委員会は、感染症の状況や社会経済活動の動向を注視しながら、道民・市民、大会参加者、関係者の皆さまの安全・安心を最優先に開催準備を進めてまいります。本大会の開催にご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

<沿道観戦について>

大会当日の沿道観戦について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、沿道での観戦は控えていただきますようお願いいたします。

「北海道・札幌マラソンフェスティバル 2021」はテレビ・ラジオの中継、配信サイトを通じて応援をお願いします。

皆さまのご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。

テレビ放 送 局:日本テレビ系列19局

「北海道・札幌マラソンフェスティバル2021」事務局より

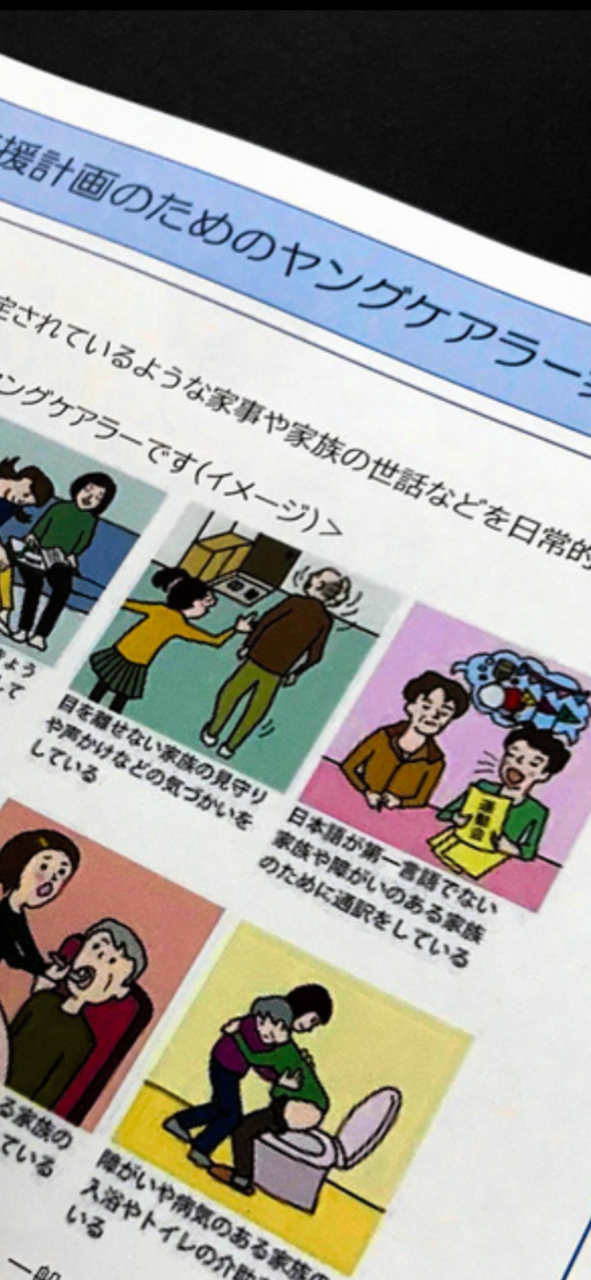

ヤングケアラー

2021.04.21

つれづれ 再スタートします。

2021.04.21

つれづれ 再スタートします。

久しくHPをアップしていない状況が続き、

プロバイダーの更新も気が付かないうちに切れていました。

何とHPが無くなってしまい、再度更新してもらいましたが、

2019年1月から直近のつれづれは再生不可能でした。

Facebookは日々更新していたものの、Facebookから

HPブログへの連動ができずでしたが、

しっかり更新していかなければと反省しています。

久しくHPをアップしていない状況が続き、

プロバイダーの更新も気が付かないうちに切れていました。

何とHPが無くなってしまい、再度更新してもらいましたが、

2019年1月から直近のつれづれは再生不可能でした。

Facebookは日々更新していたものの、Facebookから

HPブログへの連動ができずでしたが、

しっかり更新していかなければと反省しています。

初詣

2019.01.03

「エスカレーターは立ち止まりましよう」

2018.12.19

17日から首都圏のJRを中心に「エスカレーターは歩かない」キャンペーンが始まった。

エスカレーター発祥地ロンドンでの実証実験と同じく東京でも同じ人数を運ぶには、二列立ち止まりの方が早く運べるのが明らかになっている。

札幌では議会で求め、市営地下鉄東豊線はほとんどの駅で完了していますが、立ち止まりシールを今年度中に南北線・東西線すべての地下鉄駅のエスカレーターに貼付する予定となっている。

右が空いているところに立ち止まるにはかなりの決意がいるが、少しずつ広がっているのを感じる。

しかし、人にとってもエスカレーターにとっても、アンバランスな使用は負担になるだけ、「エスカレーターは立ち止まりましよう‼️」

経済観光委員会

2018.12.11

今日は経済観光委員会、補正予算審議と路面電車事業の上下分離についてでした。

補正予算では「若年層ワークトライアル事業」について質問。北海道でも94%を超える大卒就職率ですが、札幌では非正規就業者も多く、正社員就職を目指す方のニーズが高く、必要としている事業だが、課題も多く、求職者の職業観を広げる必要もある。また、新卒時に就職できなかった若年層への市独自事業「フレッシュスタート塾事業」があり、スタート時期を同じくするのであれば、それぞれが効果的に実施されること、対象者も40歳前後まで広げることも検討することを求めた。

路面電車の上下分離では、分離後の運賃改正について聞き、札幌市の関与を求め、非常勤運転手の移籍への協議を聞いた。

札幌市電は、年間6mもの降雪がある街で、一般の自動車と同じ道路を走行するという世界にも類を見ない厳しい走行環境にある。安全確保の維持、その先の上下分離への円滑な移行のために、非常勤運転手の移籍について、確実なものとなるよう求めた。

道路補修について

2017.03.31

道路の穴について、お問い合わせがありました。

昨年、代表質問で道路補修について聞いています。

道路の穴は寒冷地独特なものですが、しっかりした再整備を求めます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

道路においては、舗装の表面を大規模に補修する、いわゆるオーバーレイ工事を計画的に実施しています。幹線道路においては、冬季オリンピック以降の急速なまちの発展に伴って自動車交通量が増加するとともに、冬期間の除雪作業により、厳冬期においても路面が露出し、近年は雪解け時期の2月においても、昼夜の寒暖差による凍結、融解の繰り返しで舗装に負担がかかっています。道路舗装については、劣化や損傷等が局所的な場合は部分的な補修により対応し、損傷が広範囲に及ぶ場合はオーバーレイ工事を行っています。しかし、毎年、降雪前に同一箇所を補修していることなどを考慮すると、舗装表面の補修だけでは限界になっている道路もあり、再整備による抜本的な取り組みが必要と考えます。

既存の道路全体については、適切な維持管理を行っていくことが基本であると考えますが、特に交通量が多く、大型自動車が多く通行する幹線道路等においては、部分的な補修やオーバーレイで対応するだけではなく、現在の交通状況に合わせて、路盤も含めた舗装全体をやり直すなどの対策が必要です。財政状況が厳しい中にあって、予算の効率的かつ有益な執行が求められますが、抜本的な再整備に取り組むことにより、道路設備の長寿命化や将来的なコストの縮減につながると考えます。

そこで、質問ですが、道路ネットワークの中核をなす既存幹線道路の再整備を進めていくことについて、市長はどのように考えているのか、伺います。

吉岡副市長答弁

幹線道路は、市民生活や経済活動を支える重要な施設でありますことから、適切な路面状況の確保が重要であると認識するところです。既存幹線道路の一部では、損傷の多い路線もありますことから、舗装の強度など健全度調査を行い、現在、交通量に応じた抜本的な再整備が必要な区間を抽出しているところでございます。

今後につきましては、この結果を踏まえ、来年度から計画的な再整備に取り組んでまいります。

興正学園 改築落成記念式典

2016.10.17

日頃、市内児童養護施設のさとらんどでのジンギスカン交流会、秋の国際短編映画祭鑑賞、今年はさぽーとホット基金をいただいて小さいお子さんを中心にしたぶどう狩りと北方自然教育園見学で会っている子どもたちの家 児童養護施設 興正学園 改築落成記念式典があり、一年振りに伺いました。

ユニット型のすばらしい機能的な施設になり、子どもたちのプライバシーを守り、自立をより支えることができます。

入り口エントランスには太陽の子ども図書館があり、地域との交流スペースでもあります。

式典で祝辞をされた佐久間図書館代表のお話には感動しました。

前地であった中の島から新琴似に移転後も40年に渡り、子どもたちに読み聞かせをされています。代表の思いで新しい図書館では、子どもたちの未来に必要な仕事、災害に関わる本を揃え、何より新聞を読む環境があり、社会や地域との繋がりを大切にされています。

秦貞子理事長、施設長を始め職員の皆さんの子どもたちへのあつい想いがひしひしと伝わり、子どもたちのキラキラとした目が印象的でした。

2才から18才までの46名が家族として職員と共に生活しています。

語り部ふくしま --- 福島の声、届いていますか

2016.09.17

みみすまプロジェクトのみかみさまからのご案内、私も参加します。

語り部ふくしま --- 福島の声、届いていますか

〜保養活動の拡充のために〜 語り部のみなさんとの交流会

[日時]

9月23日(金) 18時〜20時

[会場]

北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟(W棟2階)W203号室 (札幌市北区北10条西7丁目)

2011年3月11日に起きた東京電力福島第1原子力発電所事故から5年半が経過しようとしています。事故直後から北海道では多くの避難者を受け入れる活動が始まりました。チェルノブイリ原発事故に学んで、汚染のひどい福島県だけでなく栃木県、茨城県その他の地域を含めて子ども達の放射能による健康被害を減らすために、全国各地で保養受け入れ活動がはじまり、それは今もなお続いています。

この夏も北海道では熱心な受け入れ活動が各地で展開されました。この5年余り、私たちは様々な経験を積むとともに、いくつかの課題も浮かび上がってきました。同時に子ども達を送り出す福島側でも問題や課題を抱えています。そこで送り出す側と迎え入れる側の課題や問題点を話し合い、保養や避難移住の取り組みをより良い形に創り上げていくための交流会を企画しました。

語り部活動をされている方達を福島県からお招きし、それぞれの5年間の個人史を語っていただきながら、原発事故被災地側のリアルな現実をみなさんと共に考えてみたいと思います。

北洋建設・小澤社長の挑戦

2016.09.12

東区協力雇用主会の北洋建設 小澤輝真さんからいつもメールをいただく。

彼は、雇用主会のメンバーとしてばかりではなく、日本財団 職親プロジェクトの一員として就労支援を中心とした更生保護活動をされている。

今日のメールでは、小学校校長を歴任され、現在北海道教育大学で教員養成に関わっていらっしゃる横藤先生のHPが掲載されており、とてもうれしく思いましたので、貼付けました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北洋建設・小澤社長の挑戦

平成26年12月、新聞に入ってきた地域のミニコミ紙(『クラブエッセンスNEWS』第115号 読売センター新さっぽろ発行)を読んでいた私は、思わず座り直しました。

その記事は「人生をかけて! 働く喜びを伝える北洋建設(株)代表取締役 小澤輝真」。

そこに書かれていたのは、小澤社長が元受刑者を北洋建設に積極的に受け入れて、社会復帰を助けているというものでした。

(読売新聞新さっぽろ、上記ミニコミ紙編集者の浦崎様のお許しを得て、以下にその全文を掲載します。)

職親(しょくしん)プロジェクトという存在を知っているだろうか。日本財団が行っている、少年院や刑務所出所者の円滑な社会復帰を行うための就労支援策なのだ。働く場所があることで再犯防止に繋がり、みんながみんなを支えるという目的で関西からスタート。2013年12月全国展開を機に、北海道で唯一参加した札幌市東区にある北洋建設株式会社代表取締役小澤輝真氏に仕事を通じた社会貢献に対する熱き思いを聞いた。

創業の原点

今から42年前父親がとびの会社で働いている時に親方から独立しろと言われて北洋建設を起しました。いきなり独立したのはいいけれど働き手がいない。亡くなった父に真相は聞くことが出来なかったけど、最初は止むに止まれず創業時から元受刑者を雇っていたのではないかと思います。日本財団は1年前から始まりましたが、はるか以前に民間で取り組んでいたというのは先見の明があったからだと思います。しかも独自で受入れしていたため、ノウハウも金銭的な支援も一切ない。それどころか隣近所の人たちから「お前の会社は犯罪者ばかりいる」と苦情を言ってくる始末です。しかし、外の清掃や冬の除雪など自社だけでなく周りに広げていくうちに、お酒など持ってきてくれるようになり、逆に感謝される関係に変わっていきました。

犯罪者というと世間のイメージは悪いかもしれません。しかし、よくよく話を聞いてみるとそれぞれ事情がある。一端を紹介するともともと大手飲食店の店長をやっていたが違う飲食店に引き抜かれて行ったら、給料をくれない。家賃も払えないため出前に行った際のお金で支払ったら逮捕された。会社に入ったら怖い人ばかりで、辞めたいけど辞めさせてくれない。しかたないのでATMを壊して警察に捕まった。裁判官にも同情は出来るが犯罪は犯罪と言われます。彼らは極めて普通の人たちですが、刑期を終えた時にはほとんど働き先が見つかりません。そのため全国の刑務所から直接電話がかかってきて、「こういう人がいるんですが受け入れてくれませんか」と言われ、日本中面接に行きます。少年院に入っていた子たちも暴走族にいたり背中一面に入れ墨を入れていたりいろんな経歴の人がいますが、共通しているのは親に心底怒られたことがない。愛情に飢えているんです。出所したての時は、10代でいきがっていますがまずは挨拶から教えます。「お前なんだ。挨拶もできないのか!」と真剣に怒ります。段々と良くなるとほめます。「おー。凄い良くなってきているなぁ」と言うと嬉しそうに答えます。人は皆、同じなんです。父は早めに亡くなりその後母が社長を務めていました。社員が不祥事を起こして警察に呼ぱれ、本人と会うなりいきなりビンタをしました。しかも泣きながら。警察官もビックリして、なだめながら諭したそうですが、母は親として接しているんです。そんな社員が一杯いて、毎年5月の母の曰はカーネーションで溢れ返っています。

これまで、使用した元受刑者の社員は300人を超えています。なぜそんなに多いのかというと、2・3年したら辞めていいと言っているんです。しっかりと手に職をつけて、ある程度一人前になったら、地元に帰りたくなったり自分でやってみたくなります。その時に「北洋建設で働いていました」と言えと教えています。次に働く相手先の信用度がガラッと変わります。その'瞬間から社会から普通に受け入れてもらえるようになります。だからといってボランティアで受入れているわけではありません。互いの人生をかけて、本気でぶつかり合う。するとどんどん変わっていく。濃い付き合いが人として思いやりを持てる人材に育ち、会社の活力に繋がっていきます。辞めた後、結婚し子どもが生まれ、先代の社長である母に一番に見せたかったと言って来てくれた時はやってて間違っていなかったと思う瞬間です。

病気に負けない、夢は続く

2010年から厚生労働省が勧める中間的就労のモデル事業所として活動も始めました。簡単に言うとニートや障害者の方で、本格的に会社で働くことが出来ない人たちを雇う制度です。資材センターで働いていますが、作業が早くて丁寧なんです。やらせてみて初めてわかりました。僕自身も難病である「脊髄小脳変性症」にかかっていて、病気になったから気づいたことがたくさんあります。3年前に発症しましたが、ベストセラーになった1リットルの涙の主人公である木藤亜也ちゃんと同じ病気です。既に言葉がわかりづらかったり、普通に歩けなくなってきています。やがて字が書けなくなり、話せなくなり、寝たきりになり、死に至るという病気です。大脳は正常に機能しているため知能には全く障害がない。だから何が起きているのか明確にわかっているというやっかいな病です。

僕白身若い時やんちゃだったため、高校を中退しました。その後、時間をかけて高校、大学と卒業し、現在は日大の大学院に通っています。既に卒論を書き上げましたが、テーマはズバリ「職親、協力雇用主、更生保護における再犯等の考察」です。担当教授から先例がないから、「小澤君、君が日本における先駆者になれ」と励まされています。余談ですが、東京ドームなどで開催されているジャニーズのコンサートの設営は全て僕の会社で請け負っています。仕事や勉強そして職親の活動含めて今の僕があるのは全て札幌青年会議所で教わりました。残された人生、いつまでなのかわかりませんが、命ある限り全力で駆け抜けます。

・・・・・・・・・・・・・・・

一読して感動に身体が震えました。

電話番号を調べ、2月に北洋建設に会いに行きました。

「今年の卒業式式辞は、小澤社長のことを語ろう。」と思っておりましたので、その下書きを持参しました。

お母様と小澤社長が温かく迎えてくださり、あっという間の1時間でした。

当初卒業式に参列してくださるということでしたが、お仕事の関係でそれは叶わず残念でした。しかし、当日はステキなお花を届けてくださり、手直しした式辞をお送りしたところ、大変喜んでくださいました。

また、その後は北洋建設の取組をたくさんメールで送ってくださいます。

上の記事では、送り出した元受刑者の数は300人と書かれていますが、この記事を書いている平成28年9月では500人を超えているそうです。なんともすごい数です。

平成28年9月に、久しぶりに北洋建設を訪問しました。小澤さんは、前に比べて移動はやや不自由そうでしたが、相変わらず明るく前向きで、次々に今受け入れている方のエピソードなどをたくさん伺うことができました。

その席上で、本サイトで小澤さんの紹介をするという話があっという間にまとまり、このページを開設するに至ったわけです。

まちなかキッズサロン

2016.08.28

地域施設訪問

2016.08.18

インターン生 活動中

2016.08.18

8月9月と今年もドットJPのインターン生が三宅、村上、篠田事務所に入っています。6日のダイ・インから議員とともに調査研究。

昨日は三宅議員のアテンドで真駒内“まこまる”を視察。

1972年冬季札幌オリンピック後選手村は住宅公団の分譲住宅になり、真駒内緑小学校もでき、多くの子どもたちが巣立ちました。

40年を経て真駒内は高齢化と少子化が進み、小学校4校が2校へ再編され、緑小は昨年子どもを中心とした地域連携・交流の場となり、南区保育・子育て支援センターちあふる、小規模保育施設、市立大学COCキャンパスまちの学校、子ども体験活動の場Coミドリなどと生れ変わりました。

Coミドリでは常設プレーパークもあり、天気の良い週末は泥山つくりや基地つくり、野菜つくりなど子どもたちは自主的な活動を行っています。

B型肝炎ワクチンの定期接種化に伴う対応について(2016/6/1厚生委員会)

2016.07.10

B型肝炎ワクチンの定期接種化がこの10月から進められようとしています。国の定期接種は都道府県が決定すると、政令市である札幌市も必然的に接種勧奨を求められます。

対象者にワクチンの効果と副反応についてしっかりと伝えるよう工夫し、ワクチンの接種を受けたくないという方の権利も、しっかり守られるべきであること。

国に対し、定期接種化となった場合には、報告期間後の副反応においても、医師は報告を速やかに行うことを通達などにおいて注意喚起し、副反応の幅広い情報収集に配慮することや、副反応被害救済は速やかに行うことを国に対してしっかり要請することを求めました。

・・・・・・・・・・・・・・

(質問) 定期接種化に至った背景について

・今年度から開始された、日本脳炎ワクチンを始め、乳幼児に奨められる予防接種は接種も回数も急増している。

特に2ヵ月からお誕生までに接種スケジュールはびっしりで、1才までに接種回数は定期接種だけでも13回となり、今回B型肝炎ワクチンが導入されると16回となる。

・その他にも、ロタワクチンやインフルエンザワクチンなど、中には水ぼうそうやMRを任意接種として1才前に医師に勧められて接種していう例もある。

・任意すべてすすめられるままだと1才までに15〜16回、7歳までになんと40回になる。

・保護者の疑問は今までは2歳までは接種することがほとんどなかったのに、なぜこれほどたくさんのワクチンが必要なの?」「小さい体に、こんなにワクチンを打って大丈夫なのか」という不安の声が多く聞かれます。

・B型肝炎ウイルス(HBV)は血液、体液を介して感染するものであるが、1985年までは多くは母子感染、とくに分娩時の産道を通るときに母親から感染するものでした。しかしこの感染経路については、HBVキャリアの母親からの出生時に予防処置をすることで、現在ではほぼ100%防ぐことができるようになった。

・B型やC型の肝炎ウイルス感染で、肝がんなどへの移行が問題となるのは感染が持続する場合であり、感染の可能性のある人をキャリアという。我が国は約110万〜140万人のキャリアがいると推定されるが、垂直感染(母子感染)や水平感染では一過性感染で終わる場合が多いとされる

・キャリアは40歳代以上ではどの年代でも人口の1~2%で大差なく、30歳代以下では1%未満となっており、1986年以降生まれた子どもに新たなキャリア発生はほとんどない。

・その他の感染経路として、注射針の使い回し、輸血や血液製剤の使用など、医療行為によるものがあったが、現在の日本では献血時の検査制度もあがり、輸血その他の血液製剤投与による肝炎の発生の可能性は限りなくゼロに近づいており、注射針の使い回しや刺青、消毒等を十分行わないピアスの穴開けなどによる感染の可能性が残されているのみである。

・母子感染、医療行為による感染がなくなっても、HBVの感染経路は全くなくなったわけではなく、現在では、HBVの主な感染原因は、血液や体液を介する感染と、性行為感染によるものが大部分となっており、技術的限界でゼロにはできないものの、年間少数の感染が報告されるのみとなっており、日本は、世界一B型肝炎を克服できた国と言われ、WHOの達成基準もとうに達成している中で、ユニバーサルワクチン導入の必要性は疑わしい。

・札幌市は、肝炎ウイルス検査も進めており、早期発見・早期治療に有効な手立ては充分に行われている。

(質問)

あらためて?@定期接種化に至った背景、また?A対象者が1歳未満、3回接種ということの理由と、?B接種を受けない場合に想定される不利益を具体的にご説明下さい。

(答弁)札幌市保健福祉局

?@定期接種化の背景について

B型肝炎ウイルスの感染経路は、委員からご指摘のあった血液感染、母子感染のほか、小児の間での水平感染が日常生活の中でも起こっていると報告されている。

○このような中、1992年WHO世界保健機関はB型肝炎ワクチンについて、出生後の早い時期に小児を対象として広く接種を実施することを各国に勧告しており、2013年までに183か国で、乳幼児の予防接種が導入されている。

○これを受け、日本においては、平成24年に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会が、医学的・科学的観点から広く接種を促進することが望ましいワクチンのひとつに位置づけ、平成28年2月の厚生科学審議会において定期接種化について了承され、平成28年10月から、定期接種が開始される予定。

?A対象者および接種回数の理由について

まず、対象者については、小児がB型肝炎ウイルスに感染した場合、免疫が未熟であるため、若齢であるほど持続感染、いわゆるキャリア化の危険性がたかくなるといわれている。

○したがって、生まれてからより早い段階での接種が重要であり、出生から1歳までが対象年齢とされているところ。

○次に接種回数については、医学的に、3回の接種により適切な免疫効果が得られることが確認されたことによる。

?B接種を受けない場合に想定される不利益について

B型肝炎ワクチンの接種を受けることで獲得される免疫効果が得られないということが考えられる。

○具体例として、平成16年に佐賀県の保育施設において、B型肝炎ウイルスに対する免疫を持たない乳幼児や職員の間で感染が広まったと推察された集団感染事例がある。

○この事例の報告においては、乳幼児に感染予防策を求めることは難しいため、再発防止に向けた対応としてワクチン接種の勧奨も提言されている。

○この事例は、保育施設などの利用が始まる前の乳幼児のワクチン接種が、B型肝炎の感染防止に有益であることを示していると考える。

(再質問)副反応の報告状況について

・B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染が原因で起こり、血液・体液中のウイルスが、他人の血液・体液中に入らなければ、感染は成立しない。

・母親の抗体検査をして、ウイルスを持っていれば、赤ちゃんに接種する、それがこのワクチンのあり方で、それによって母子感染を予防するためのもの。

B型肝炎ウイルスを持たない母親から生まれた赤ちゃんへのワクチン接種は、現在の日本ではまったく不要だと言われている。

・水平感染を心配する声もある。家庭内や保育園での感染の事例もあるが、数は少なく、2011年厚労省研究班「B型肝炎の母子感染及び水平感染の把握とワクチン戦略の再構築に関する研究」においても、「小児期の水平感染の実態のさらなる把握」が今後の課題に位置つけられているにとどまっている。

・それでも水平感染防止対策をと考えるならば、水平感染のハイリスクグループと言われる医療従事者、警察、救急、介護関係、乳幼児施設員やHBVキャリアの家族を対象に公費助成制度を行うことで、予防効果は更にあげることが出来るとされている。

・接種には副作用の可能性が伴うのは、子宮頸がんワクチンを始めとする今までのワクチン接種による被害報告で知り、やり場のない怒りを感じてきた。

ワクチン不要の赤ちゃんにまで、わざわざ不要なリスクを負わせることはさけなくてはならない。

・子宮頸がんの例でみると、重篤な副反応の懸念が払しょくできない。

・子宮頸がんワクチンの副反応は、被害者側の強い働きかけにより、昨年秋に国がようやく救済制度の手続きを円滑に進めるように関係機関に指示をした状況だが、いまだに進んでいない。

(再質問)

?CB型肝炎ワクチン接種は、現状では任意で接種されているものだが、その副反応の報告の状況は?

(答弁)

?C副反応の報告状況について

最近取りまとめられた件数としては、平成25年4月から平成28年2月での間に、延べ1,100万件の接種が実施され、接種部位の腫れ、発熱、アナフィラキシーなど、合わせて239件、割合にして0.002%すなわち10万件の接種に対し2件の副反応が報告されている。

○これらについては、現在定期接種となっている他のワクチンと比較し頻度が高いものではなく、特異的な症状が出ている状況ではない。

(再々質問) 接種前の副反応に関する情報提供について

・他の定期接種と比べても、副反応の頻度は高くはないとのことだが、同時接種で4人が亡くなり未回復の方もあるのも事実。

・ワクチン接種とはウイルスや細菌を含んだワクチンを強制的に体内にいれ、軽く病気にかからせて免疫をつくること。

・ワクチンを接種するか否かは、本来は接種対象者がそのワクチンの安全性と有効性を比較したうえで、B型肝炎にかかることを予防したいか否かを自主的に決定するべき。

・しかし、残念ながら、予防接種法及び施行令によって定期接種に指定されると、接種対象者には接種の努力義務が法律によって課せられ、かつ、市町村長または都道府県知事は接種対象者に予防接種をうけることを勧奨することが義務つけられ、札幌市が自主的に判断する権限はない。

・副作用の懸念や、当日の健康状態を見極めて接種の選択をすることなど、事前の情報提供を保護者や接種対象者に十分にすることは必要。

・日本脳炎ワクチンの導入の際には、チラシへ副反応の具体的な説明を盛り込むよう強く要望した経緯あり。

・定期予防接種の実施に際しては、ワクチンの効果や副反応などについての情報をわかりやすく提供、丁寧な説明を行い、接種を受ける方や保護者がよく理解したうえで、接種を受けるかどうかを判断できる体制を確保すべき。

(再々質問)

?D定期接種を実施するにあたり、ワクチンの効果と副反応に関する情報をどのように対象者へ伝える予定か。

(答弁)

?D接種前の副反応に関する情報提供について

予防接種実施期間には、接種を希望する方へワクチンの効果と副反応について、事前説明が確実に行われるように文書で依頼していく。

○今後、定期接種の開始に向けて、保健所、各保健センターや接種医療機関において、ワクチンの効果と副反応についてわかりやすく記載したリーフレットの配布を行うなど、丁寧な情報提供に努めたい。

○更に、リーフレットなどに比べ多くの情報掲載が可能である札幌市ホームページにおいて、B型肝炎ワクチンの効果と副反応について、詳細な情報をお知らせしてまいりたい。

(要望)

・大人になってからの性交渉感染がこわいからと言ってこどもに打っておくことが必要とは考えられない。

・確かにすべての乳幼児に接種が進められている国もあります。いまだに幼いころの割礼や刺青による感染など、日本とは異なる文化の中でのことです。イギリスやスゥエーデンは日本と同じ母子感染防止対策をとっていると聞く。

・対象者にワクチンの効果と副反応についてしっかりと伝えるよう工夫し、ワクチンの接種を受けたくないという方の権利も、しっかり守られるべき。

・また、省令案では、B型肝炎ワクチンの定期接種化に際して、副反応の報告基準をアナフィラキシー、急性散在性脳脊髄炎などの症状別にそれぞれ4時間から28日まで設定している。

・子宮頸がんワクチン副反応でも同じく、期間後であることでワクチン接種との関連性が検討されることもなく報告対象から外される事例が多々見られる。

・札幌市は国に対し、定期接種化となった場合には、報告期間後の副反応においても、医師は報告を速やかに行うことを通達などにおいて注意喚起し、副反応の幅広い情報収集に配慮することや、副反応被害救済は速やかに行うことを国に対してしっかり要請することを求める。

一回定例議会、予算特別委員会

2016.03.31

札幌市2016年度予算を審議する第一回定例議会、予算特別委員会が2月17日から3月29日まで開催され、私は初めて第二部委員長として10回の特別委員会の采配をとらせていただき、改めて身の引き締まる想いを経験いたしました。質疑時間34時間、のべ質疑者117名、質問項目は200近くになり、坂本副委員長にもお世話になりました。

今期は秋元市長就任後初めて手掛ける本格予算・定数・機構編成であり、人口減少・超高齢社会の到来を目前に控えて、私たちが愛してやまないこの札幌の街の将来を若い世代につなげていくために、50年先を見据えたまちづくりに大きく踏み出しました。

予算では、「誰もが安心して暮らし生涯現役として輝き続ける街」と「世界都市としての魅力と活力を創造し続ける街」2つの未来の札幌の姿を実現するために、「まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン2015」に基づき、経済の活性化や子育て支援など、未来への投資となる事業を積極的に計上、予算総額は、一般会計で前年度比3.9%増札幌市政最大の9,366億円となり、全会計では1兆6,011億円となりました。

3月11日、東日本大震災から丸5年が経過しました。今なお多くの方々がふるさとを離れ、札幌市内でも千人を超える方が避難生活を余儀なくされているところです。決して風化させてはいけない、しっかりと寄り添ってまいりましょう。

札幌市動物愛護管理条例「幼い犬猫を守る条項」

2016.02.23

8週齢規制と言う言葉を知ってますか?

動物は生まれてから8週間は親から引き離さない、という規制のことだ。動物は、離乳前の幼い内に親から引き離されると社会性が欠如し、吠えたり噛んだりする問題行動を取る傾向が強まることがわかっている。

そればかりでなく、まだ抵抗力が十分でないため、伝染病などにかかりやすいなど、問題は多い。

そのため、多くの国で8週齢規制が行われているが、日本ではまだ法制化されていない。そうした中、札幌市では全国に先駆け、すべての犬猫の飼い主に「生後8週間は親子を共に飼養してから譲渡するように努めること」と努力義務にする条項を盛り込んだ動物愛護条例の制定が3月上旬に予定されている。

こうしたことから、19日、8週齢規制の全国的な広がりを後押しするため、東京千代田区の第二衆議院会館にて「札幌市動物愛護条例の『幼い犬猫守る条項』を応援する緊急院内集会」が開かれた。

会には、「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」の国会議員や、動物愛護団体の代表、獣医師や法律の専門家、ボランティアら140名が集まった。

会の冒頭、動物愛護に取り組んでいる女優の浅田美代子さんが「8週齢規制は札幌市が初めて。35日〜40日で(市場に)出されている動物は離乳の時期。買った人が懐かない、といって棄てている。そして殺処分になる、と負の連鎖になっている。他の自治体でも(8週齢規制を)どんどん広げてもらいたい。条例の方が法律より強い場合もある。是非応援してもらいたい」と述べた。

議連事務局長の福島みずほ参議院議員は「札幌市の条例の成立を心から応援したい。国会でも議連や超党派で8週齢実現のために頑張っていく。」と述べた。また、元衆議院議員でTOKYO ZEROキャンペーン代表の藤野真紀子氏は、「札幌の条例を形にし、全国に普及させ、法律にしよう。(議連で頑張っているような)力のある国会議員をしっかりと支援することが大事。」と述べた。

札幌市動物愛護管理条例「幼い犬猫を守る条項」について、弁護士の細川敦史氏は、札幌市条例が成立すると動物愛護管理法の本則56日規制の完全実現への布石になりうる、と評価した。その理由として「別に法律で定める日」の検討事項の一つ、「親等から引き離す理想的な時期についての社会一般への定着の度合い」に貢献することが期待されるからだ、とした。

札幌市の条例制定は小さな一歩にすぎない。しかも、8週齢規制だけでは、年間10万頭(平成26年度 環境省調べ)もの犬猫殺処分をゼロにすることは出来ない。そもそもペットショップで犬猫を買うことが一般化されている日本は、シェルターという動物保護施設から動物が譲渡される諸外国から見ると例外的だ。さらに、生まれて間もない子犬や子猫を好む私たちの指向は、悪質な繁殖業者の存在を生み、増えすぎた子犬や子猫が不法に遺棄されるという犯罪を生むことに繋がっている。

こうした現状を改善し、動物との共生を図る為に、ペットを飼っている私たち一人一人が、動物を取り巻く環境について、知らなければならない。その上で、自分たちは一体何ができるのか、考え、行動するきっかけに札幌市の動きがなることを願う。

(ハフィントンポスト日本版から)

成人式

2016.01.12

経済委員会 視察

2015.12.18

「沖縄うりずんの雨」

2015.08.17

ダイイン

2015.08.17

第67回雪まつりに向けて

2015.07.24

第67回さっぽろ雪まつりの第1回実行委員会に経済委員会委員長の立場で参加しました。星野会長の挨拶で始まり、66回の報告と67回に向けて開催要綱、予算提案がありました。

66回は観客数235万人と雨の影響は大でした。

実人員では、65回では市民が110万、市民外が99万人でしたが、66回は市民95万、市民外105万人と逆転。市外観光客が増えるのは良いですが、元々は市民の雪まつりでしたので、市民が参加したくなるような取組みが必要なのではと思います。

67回は東区つどーむ会場が後ろに1週間延長になります。

東区ウェルカム協議会の皆さんには今まで以上にご負担をかける事のないよう、担当部長等にお願いしました。

雪まつりについては3月の予算委員会でも課題を示しており、しっかり

検証したうえで、より良い第67回雪まつりが開催されることを切望します。

「安全保障関連法案の廃案を求める意見書」

2015.07.17

15日衆議院特別委員会で強行採決された安全保障関連11法案は16日、衆議院本会議で自・公などの賛成多数で可決され参議院に論戦が移った。

今日17日、札幌市議会最終日、民主党・共産党・改革・市民ネット・維新の提案で意見書案第10号「安全保障関連法案の廃案を求める意見書」を提出しましたが、自民党・公明党の数に及ばず採択されませんでした。

戦後70年にして、また戦争に参画できる国になることは、許されません。8割の国民が理解せず、6割が反対をし、憲法学者も法曹界も元法制局長官も「違憲」と言明しているのに、国民軽視も甚だしい。

参議院は「良識の府」であり、あと60日議論の余地があるので、国民意見を高め、廃案を目指し力を尽くしてまいります。

以下、わが会派峯廻のりまさ議員による討論原稿。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私は民主党・市民連合を代表して、意見書案第10号「安全保障関連法案の廃案を求める意見書」に賛成する立場から討論を行います。

安倍内閣は昨日、自衛隊の海外派遣を恒久化する「国際平和支援法案」と、集団的自衛権の行使を可能とする武力攻撃事態法改正案など10本の法案を一括した「平和安全法制整備法案」について、衆議院本会議で強行採決しました。

戦後70年もの間、憲法9条にもとづき「集団的自衛権は行使できない」としてきた歴代内閣の憲法解釈を時の内閣の一存で勝手に変更することは断じて認められません。

6月4日に開催された衆議院憲法審査会では、自民党の推薦を含む憲法学者3人全員が「法案は憲法違反である」との見解を示しました。さらには、国民の約8割が説明は不十分、半数近くが反対や慎重審議を求める国民世論の中で、各自治体議会からも反対や慎重審議を求める意見書が提出されております。こうした事にもかかわらず、強行採決に踏み切ったことは民主主義を否定するものであると言わざるを得ません。

そもそも安倍総理は法案を国民に丁寧に説明し、国会においても真摯な議論を積み重ねる姿勢は見られませんでした。そのことは、米国議会において、法案の成立を約束したことでも明らかです。憲法違反の疑義がある法案にもかかわらず期限を切って、法案の成立を他国と約束することは、まさに国会軽視、国民無視の極みであります。

また、安倍総理は100時間以上の審議をしたと言及していますが、11法案が提出されている中で1法案の審議はわずか10時間です。この審議においても事実上、100回も審議が中断されており、法案及び政府の説明が破綻していたと言わざるを得ません。まして、日本の安全保障政策の大転換をこの程度の議論で決定することなど到底許されるはずもありません。

今回の安全保障関連法案は多くの問題が山積していますが、最大の問題は武力行使の新3要件とこれに基づく存立危機事態、すなわち集団的自衛権の限定行使が挙げられます。新3要件は便宜的、意図的な解釈変更であり、まさに立憲主義に反するものです。政府は砂川事件判決を根拠に持ち出しますが、そもそも集団的自衛権を視野に置いていない判決を根拠にすること事態が論外であり、1972年の政府見解を照らし合わせても、真逆の結論を導き出している新3要件は専守防衛を逸脱しています。ましてや、存立危機の認定は、「最終的には時の内閣が判断する」としているのであれば新3要件でいくら文言を並べてみても、政府が言う歯止めには全くなりえません。

国会周辺をはじめ全国各地で抗議行動が続けられ、この声はさらに大きなものなっていくでしょう。このことは、法案に対する国民の理解が得られていないどころか、審議を通して法案そのものの危険性や曖昧さが国民に理解されている証左です。

安全保障をめぐる国際環境が変化しているのは言うまでもありません。それに応じた安全保障政策を検討することは、政府の重要な責任です。しかし、個別的自衛権で対応できない事例とは、どのようなものかについて具体的な説明はなされておらず、仮に集団的自衛権の行使、他国軍への後方支援を必要と考えるなら、国民投票を含む憲法改正の手続きを踏むことが、民主主義国家として避けて通ることはできません。

法案をこのまま成立させることは、憲法が権力を縛る立憲主義、あるいは戦後70年かけて日本が積み上げてきた民主主義を冒涜するものです。戦後日本は大きな犠牲を出した先の大戦の反省に基づき、専守防衛を柱にして安全保障政策を構築してきました。それを数の力で踏みにじる暴挙は、国民すべての思いである平和主義と憲法の理念である不戦の誓いをなきものにすることです。

私たちが70年間享受してきた民主的で平和な日本社会をこの先も続けていくため、市民の声を真摯に受け止めながら平和への歩みを重ねることを誓い、同僚議員の皆さんの賛同を心からお願いして、安全保障関連法案の私の討論をおわります。

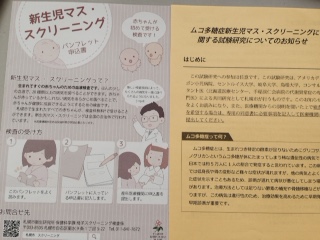

ムコ多糖症検査中止について

2015.06.02

5月30日に東京で会議があり、府中の次女宅に泊まった際、札幌市衛生研究所からのお詫びの文書で知った。次女は昨年8月に里帰り出産をし、新生児マス・スクリーニングを受けていた。

札幌市のスクリーニング検査は「札幌市モデル」と評価の高いもので、生後4日から6日目の新生児の採血から代謝異常疾患24種、内分泌以上疾患2種類の検査を行う。昭和52年から全国の自治体に先駆け開始、今年3月までに65万人に新生児に行い、多くの疾患患者と予備軍のフォローアップを行ってきた。

加えて、昨年8月から28年年9月まで、「ムコ多糖症」の検査を国内では札幌市衛生研究所、長崎大学、大阪市立大学などが参加、新生児20万人の新生児を対象にアメリカのデュポン小児病院、セントルイス大学で検査が実施されることになっていた。

「ムコ多糖症」は関節の動きをスムーズにする働きのあるムコ多糖類が分解されず蓄積されることで骨の変形や低身長などの症状が現れる病気で、早期に発見することで早期治療につながるとされていた。

すでに札幌市では直近までに12,000の検査希望がありアメリカへ検体発送も8,400を超えていたが、検体が大量に集まり検査のための人手が想定を超えたことや、測定機器の負荷による機器故障などの理由で、アメリカでの検査の遅延により結果が全く返送されず今後も解消される見込みがないことで、札幌市衛生研究所倫理審査委員会からの意見もあり中止に至った。

検体はすべて札幌に返却されるとのことではあるが、保護者には何かしらの不安を与えたのは事実であり、対象者すべてにお詫びの文書、マスコミへの通知、HPでの報告がされていたが、問い合わせもすでに20件あり相談に丁寧に応じることと札幌市HPのトップページ新着情報にアップすることを求めた。

札幌市の水質保全について

2015.05.26

札幌市の水質保全について質問をいただきました。

水道局給水部事業調整担当係長に聞きました。

Q:札幌市の水道水には定山渓地区の生活排水が流れているのでは?

A:札幌市定山渓水再生プラザによって適切に浄水された処理水が豊平川に合流している。

「豊平川水道水源水質保全事業」

目的:H32年度末までに豊平川上流域における通常時の水質悪化の要因を取り除き、事故・災害発生時においても良質な原水を確保する。

通常時にはヒ素やホウ素を含む自然湧水や定山渓地区の下水処理水を導水路を用いて白川浄水場の取水地点から下流に迂回(バイパス)・放流し、河川水(原水)の中から取り除くことで、より良質な水を浄水場で取水することが可能となる。

また、事故・災害時には一時的に水の流れを切り替え、導水路を利用してさらに上流の良質な河川水を浄水場まで運び、浄水処理をすることで、断水することなく水道水を供給することが出来る。

導水路の整備(H27〜30)取水堰(29〜31)放流調整池(27〜32)

現在の浄水処理量 一日70万㎥中、定山渓の下水処理水1万㎥

(半量は温泉排水であり1/70に希釈されている)

(大阪市淀川浄水場40%が下水処理水)

白川浄水場での塩素注入は殺菌・安全性の確保のために使用されており、原水の臭気を取り除くためには活性炭が使われている。

H36年には浄水場原水における水質悪化原因物質(ヒ素濃度)を1/10に低減する。

現在でも札幌の水はおいしい安心の水と言われてますが、さらに安心の水を目指していきます。

2015.5.27 訂正しました。

経済委員会報告

2015.05.23

5月18日、19日に第1回臨時議会が開催されました。

この議会では、6本の議案が提出され当該委員会が開催されました。

私は本年度経済委員会の委員長をさせていただくことになり、さっそく

本会議後、委員会を召集し、翌日本会議で委員長報告をしました。

議案2号、3号は「日ハムファールボール訴訟」に関する専決処分。

平成22年8月、日ハムとライオンズの公式戦観戦中、ファールボールが衝突し、大きな傷害を負ったことに対して、平成24年7月に日ハム、札幌ドーム、札幌市に対して、設置又は管理の瑕疵のほか、運営における過失などにより、損害賠償をされたものです。

原告と札幌市の主張は真っ向から対立していましたが、今年27年3月に

札幌地裁の1審の判決がでて、「観客はボールを見逃すこともあり得るのだから、ボールを見ていない観客がいないことを前提にした安全設備の設置管理には瑕疵がある」というものでした。

これに対し、札幌市は運営における安全管理は適切になされていると控訴しており、また、賠償金の供託金として3者で分担し納付した金額についての一般会計予算の補正についてでした。

委員会の質疑では、観客の安全確保の強化を求め、供託金の財源についての質問があり、上級審の前に、和解や控訴取り下げ など、被害者に歩み寄る努力が必要などの質疑がありましたが、賛成多数でこの議案は承認すべきものと決定しました。

傷害を受けた方には本当にお気の毒としか言えませんが、スポーツ観戦については一定の覚悟をもっていただくことが必要です。また、二度と起きないように安全対策の強化を求めます。

市議会スタート

2015.05.23

5月7日、議員全員協議会から市議会がスタートしました。

今期民主党・市民連合は21名で構成されます。1期生は4名男性のみで女性の数は1名減の計4名になりました。市議会全体でも前期は17名女性比率は政令市トップの25%でしたが、今期は16名と一人減の残念な結果です。やはり女性が議会に参画することのむつかしさを感じます。

市民の半数以上が女性であることから北欧などのように「クォータ制」(割り当て制)の取り入れをするなどが必要になるのではと思います。

札幌市は今年194万人をピークに人口減少に転じると言われており、今後、労働力人口や消費の減少により社会経済が縮小することが危惧されています。また、超少子高齢化のさらなる進行による社会保障費の増加やエネルギー構造の見直しなど、取り組まなければならない重要課題も数多くあります。

誰もが安心して暮らしやすいまちづくりを進めていくために、こうした課題の解決に向けて、市民の皆さまの声、特に女性の声に耳を傾け、議会活動につなげてまいります。

札幌市議会議員選挙

2015.04.19

統一自治体選挙

2015.04.02

マチトモ

2015.03.19

市長選挙公開討論会

2015.03.19

立候補予定者の声を聞き共に考えより良い福祉政策実現のために‼

公開討論会では候補者の考え方が見えました。

冬季オリンピック招致については飯田候補が反対、春木候補はオリンピック後を見据えた財政負担等を市民に明らかにした上で検討すべき。本間候補は経済効果大で賛成、秋元候補は冬のスポーツ施設はいずれ更新しなければならないならば、オリンピックと言う目標を持ってバリアフリーでユニバーサルなものを目指そうとおっしゃる。

5つの事前質問により話されたが、会場の聴覚障害のある方から「手話条例」をとの話に、飯田候補は市議会は反対するなどと仮想敵を作ろうとするのはいかがなものか。秋元候補は石狩市でも制定しており、前向きに検討しましょうとの事。介護人材の処遇について、会場から介助者の離職理由は大変だからではなく、職場の人間関係で辞めることが多いとの意見に、本間候補から学校の先生が子ども達に介護は大変だと教える事が問題だと話を転嫁したには驚きでした。

閉会の挨拶はホップの竹田代表、12年前障害当事者が上田市長に自分を秘書にしてくださいとの一言が、政策サポーターにつながった。4年後、8年後にはこう言う会には要約筆記や手話を付けるのが当たり前になるより変わっているかもしれないと結んだ。ちなみに今日の手話通訳は札幌市がつけたものとの報告もありました。

今後の福祉社会へ向けた課題もあり、次期対応してゆきたいと思う。

最近のエントリー

- 「妊娠SOS相談事業について」(2025.3.19子ども未来局)

- 「困難女性支援に伴う悪質ホスト対策について」(2025.3.17 市民文化局)

- 「消費者行政の充実強化に向けた国の支援について」(2025.3.17 市民文化局)

- 東区冬季体験型防災訓練

- 2024年の終わりに

- 決算特別委員会質問「困難な問題を抱える女性支援に関する取組について」

- 青少年科学館リニューアルオープン

- 謹賀新年2024

- 第42代副議長に就任しました

- 性的マイノリティに対する差別的な発言に抗議する決議

- 札幌市の子宮頸がん対策について・3

- 札幌市の子宮頸がん対策について・2

- 札幌市の子宮頸がん対策について・1

- 謹賀新年2023

- 10月12日 決算特別委員会報告「ひきこもり支援事業について」

- 令和4年第1定例会 予算特別委員会 選挙管理委員会(3月3日)

- 誕生日を迎えて

- 札幌チャレンジハーフマラソンについて

- ヤングケアラー

- つれづれ 再スタートします。

カテゴリ

アーカイブ

篠田江里子

プロフィール

1950年東京都生まれ、横浜市、名古屋市育ち、慶応義塾大学卒業、結婚により札幌市へ。

専業主婦を経てローラアシュレイジャパンで社会人復帰、札幌・東京の店長やマネージャを務め、2006年退社。

東京赴任中、円より子主宰“女性のための政治スクール”に参加。民主党さっぽろ公募を経て2007年札幌市議会議員に初当選以来5期目の活動。

各常任委員会委員長、予算・決算特別委員会委員長、

冬季五輪招致・スポーツ振興調査特別委員会委員長、

札幌市都市計画審議会委員、

議会運営委員会副委員長、

新型コロナウイルス感染症対策調査特別委員会副委員長歴任。

今期、第42代札幌市議会副議長。

(家族:既婚の娘二人、母)

活動履歴

- 札幌市DV(配偶者間暴力)被害者支援ボランティア

- 札幌市食生活改善推進委員

- 高齢社会を良くする女性の会、I女性会議、ゆいネット、BPW会員、SI札幌会員

- 保護司・札幌認知症の人と家族の会

- 環状通東商工会委員、すすきの観光協会理事

- 元立憲民主女性議員ネットワーク会長